目次

大峰千日回峰行は大峰山の山開きの期間に行われる

千日回峰行は1000日間連続して行うのではなく、大峰山の山開きである戸明け式の5月3日から戸閉め式前日の9月22日の間に限られています。4か月間行に入り、その後年末までの4か月で衰弱した体を回復させ、年明けからまた4か月かけて行に向けて準備を整えます。

大峰山・大峰千日回峰行の一日

回峰行の一日は午前0時前に起床、滝行から始まります。冷たい水で体を清め、金峯山寺の参籠所で鈴懸(すずかけ)に着替えて出発。暗く危険な道を提灯1つで歩きます。百丁茶屋跡あたりで夜明けを迎えます。

ここから大峰山山頂までは丸太の橋やさらに険しい道、西の覗きと呼ばれる鎖場などの難所が続き、それらを超えると午前8時半頃には山上ヶ岳に到着します。早い昼食を食べて、来た道を下り、午後3時半過ぎに金峯山寺蔵王堂に帰ってきます。

帰堂すれば、みずから掃除洗濯をし、翌日の準備をしなければなりません。

大峰山・大峰千日回峰行は命がけの修行

回峰行の間に口にするのはおにぎりと水だけです。15時間かけて厳しい山道を歩き続け、睡眠時間は4、5時間という荒行です。体力を激しく消耗し、諦めようと思う場面が何度もあることは想像に難くありませんが、一旦行に入れば途中で止めることは許されません。万が一途中で止める場合は、ひもで首をくくるか短刀で腹を切り、みずから命を絶って行を終えることが掟になっています。千日回峰行者の白い衣装は死出装束ともいわれます。まさに命がけの修行です。

大峰山・大峰千日回峰行を達成したのは1300年にわずか2人のみ

歩く距離は延べ4万8000kmといわれる厳しい千日回峰行を達成した修行僧は、大峰山寺約1300年の長い歴史のなかでわずか2人しかいません。

大峰千日回峰行を達成:金峯山寺副住職の柳澤眞悟大阿闍梨

1人目である金峯山寺副住職の柳澤眞悟大阿闍梨(やなぎさわしんごだいあじゃり)は、昭和23(1948)年長野県に生まれ、昭和48(1973)年から金峯山寺で修行。昭和58(1983)年に満行しました。千日回峰行は柳澤大阿闍梨が道を開いたともいえます。

大峰千日回峰行を達成:塩沼亮潤大阿闍梨

2人目の塩沼亮潤(しおぬまりょうじゅん)大阿闍梨は、昭和43(1968)年生まれの宮城県出身。昭和62(1987)年に金峯山寺で得度し、1999年に満行。のちの2003年、仙台市にて慈眼寺(じげんじ)を建立しました。

その後、千日回峰行を達成した人はいません。両人とも千日回峰行を満行した後、断食・断水・不眠・不臥(ふが)を9日間続ける四無行を達成しています。この四無行は、心身ともに厳しい千日回峰行を達成したからこそ臨める行とされています。

金峯山寺

- 住所

- 奈良県吉野郡吉野町吉野山2498

- 交通

- 近鉄吉野線吉野駅から吉野山ロープウェイで3分、吉野山駅下車、徒歩10分

- 料金

- 蔵王堂拝観=大人800円、中・高校生600円、小学生400円/金剛蔵王権現像開帳時=大人1600円、中・高校生1200円、小学生800円/(障がい者手帳持参で本人半額、介護が必要な場合のみ同伴者1名半額)

関連記事

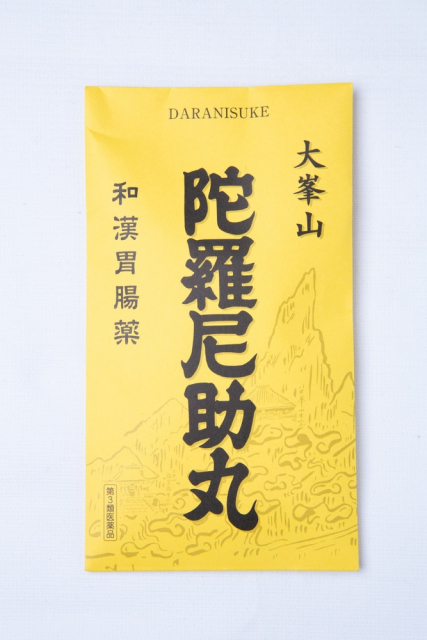

奈良の名薬・大峰山の陀羅尼助

今も胃腸薬として用いられる「陀羅尼助(だらにすけ)」が生まれたのは、役行者が由縁といわれます。當麻寺(たいまでら)の伝承によると、「當麻の地を開いた頃に、井戸を掘り、水を清め、薬草を煮たことに始まる」といいます。

名前の由来は、僧侶が陀羅尼経を読誦(どくじゅ)するとき口に含み、強烈な苦みで眠気を飛ばしたことに由来するともいわれます。

江戸時代には売薬として庶民に広がり、『義経千本桜』などの歌舞伎や人形浄瑠璃にも登場します。

大峰山・大峰千日回峰行以外の情報も盛りだくさん!『奈良のトリセツ』好評発売中

奈良県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。奈良県の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

見どころ―目次より抜粋

Part.1 地図、地形で読み解く奈良の大地

・実は人工的に作られた山だった? 古代史の舞台・大和三山

・人々の営みに密接してきた 生駒山がもたらした恩恵とは?

・大和平野を潤す大動脈 吉野川分水は300年越しに完成 ほか

Part.2 奈良を駆ける交通網

・生駒市と東大阪市にまたがる 暗峠の急勾配は法令地オーバー

・営業期間わずか9年間! 大仏鉄道を阻んだ急勾配

・3度の変更の末、駅開業が転がりこんだ!?なぜ、王寺町が鉄道の町になった? ほか

Part.3 奈良で動いた歴史の瞬間

・古墳の密集地帯・奈良盆地 なぜ古墳が造られなくなった?

・大化の改新だけではない! 中大兄皇子が変えた時間の概念

・秀吉が催した5000人規模の大宴会 吉野の花見で笑いをとった伊達政宗 ほか

Part.4 奈良で生まれた産業や文化

・全国で2校の国立女子大学 奈良女子大学設立の背景には岡倉天心

・古くから言い伝えがあった 天川村と手塚治虫作『火の鳥』の関係は?

・実は奈良盆地の気候が肝! 広陵町が靴下生産量日本一の理由 ほか

<コラム>

データで分かる全39市町村 人口、農業・水産業、観光

吉田初三郎が描いた奈良の鳥瞰図

映画・ドラマ・小説…… 奈良県とエンタメ作品

『奈良のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!