目次

秩父盆地と古秩父湾の歴史は日本列島の歴史そのもの!

古秩父湾の歴史は、日本列島の歴史そのものに関係します。

日本列島ができ始めたのは約2500万年前。プレート運動によって、ユーラシア大陸の東端で地殻が引き伸ばされ、約1900万年前には大陸から分離し日本海が拡大していきました。このとき西南日本と東北日本が観音開きのように移動し、約1500万年前におよそ現在地に達して日本列島の原型ができあがりました。

当初の列島は今よりも小さい島々からなり、関東山地を中心にした地域もそのひとつで、周囲には海が広がっていました。

この海に面していた場所が秩父盆地の西縁で、今の秩父盆地は全域が海の底にありました。そして、この湾(海)を古秩父湾と呼んでいます。秩父盆地に海の時代の堆積物、クジラなどの化石が残っているのは当然のことなのです。

秩父盆地と古秩父湾の歴史:古秩父湾の誕生から多種多様な生物が暮らす豊かな浅海へ

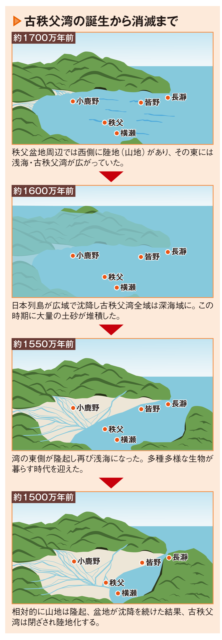

古秩父湾が誕生したのは約1700万年前。現在の秩父盆地付近には浅瀬が広がっていましたが、関東山地からの土砂が堆積し、やがて湾ができあがります。

約1600万年前には日本列島の広範囲で沈降する大きな地殻変動があり、古秩父湾も全域が深海に沈みました。取方(とりかた)の大露頭(だいろとう)に見られる「タービダイト」と呼ばれる地層は、このときに生じた海底の土砂崩れによる堆積層です。なお、この沈降期に堆積した土砂の厚さは約2000mに及んでいます。

約1550万年前、古秩父湾の東側が隆起し始めます。こうして湾の東西から土砂が流れ込み、湾内に堆積していくことで再び湾内には浅海が形成されました。そして、この浅海には多種多様な生物が暮らしました。浅海を泳ぐクジラやサメ、沿岸部にいるカニやウニ、貝、パレオパラドキシアなどです。

秩父盆地と古秩父湾の歴史:古秩父湾の消滅と陸地化で誕生した秩父盆地

その後も相対的に山地の隆起、盆地の沈降が続いたことで、約1500万年前、海に続いていた湾の東側が閉ざされます。ついに、古秩父湾の時代が幕を閉じたのです。

こうして陸地になった秩父盆地には、荒川が運んできた土砂が堆積し、荒川はまた、流路を変えながら河岸段丘や氾濫原(はんらんげん)をつくりました。

秩父盆地の各所に残る古秩父湾の歴史

秩父盆地の地層①:犬木の不整合

下部は恐竜の時代、約1億年前(中生代白亜紀)に堆積した黒色泥岩で、上の白色をした砂岩層は約1700万年前、古秩父湾の時代(新生代新第三紀)に堆積した地層です。

両者には1億年以上の時間差がありますが、こうした地層の関係を不整合といいます。境目、不整合面の上には礫岩が多く含まれ、これを基底礫岩と呼びます。また、明確な断層も観察できます。

付近ではパレオパラドキシアの化石も発見されるなど、古秩父湾に多様な海棲ほ乳類が暮らしていたことを物語っています。

秩父盆地の地層②:前原の不整合

黒色をした下部の層は約1億7000万年前(中生代ジュラ紀)に堆積した黒色泥岩。上は、古秩父湾が誕生した頃(約1700万年前)に堆積した砂岩(礫岩)層。ふたつの地層は、1億5000万年近い時間差がある不整合面で接しています。至近の砂岩ではカキの化石が豊富に見られ、この地が古秩父湾の岩礁で、きれいな水をたたえた浅海が広がっていたことを示唆しています。

秩父盆地の地層③:お船岩

秩父札所32番「法性寺」(小鹿野町船若)にある、砂岩(新生代中新世前期〜中期)が侵食されて北北東に突き出る形になった断崖。大きな船のへさきを連想させることから命名されました。

秩父盆地の地層④:若御子断層洞

古秩父湾と秩父山地の境目で起こった断層活動により、秩父帯の硬いチャートが破壊され、断層破砕帯ができました。

洞窟奥には鏡のように光っている面、鏡肌(かがみはだ)と呼ばれる断層運動が起きた際に岩盤同士がこすられてできた跡があります。また、引っかき傷のような跡は条痕(じょうこん)といい、断層でズレた方向を示しています。

断層の落差は全体で約1000mと断層活動が非常に大きかったことがわかります。

秩父盆地の地層⑤:新田橋の礫岩露頭

約1500万年前、大きな断層活動によって、古秩父湾の周囲から内側へ大量の土砂が供給されました。

堆積している角のとがった礫岩は、崖が崩れてすぐに堆積したことを意味します。また、露頭の傾きが急なうえに大小入り交じった礫が堆積していることから、激しい斜面崩壊が起こったことがわかります。

ここはいわば、古秩父湾消滅を物語る露頭なのです。

秩父盆地の地層⑥:取方の大露頭

約1600万年前、日本の多くが深海へ沈む地殻変動が起きました。古秩父湾も急激に沈降して深海域に達しました。すると周囲から海底地すべりにより大量の土砂が供給されて、2000m以上にもなる厚い地層が堆積しました。

地層をよく見ると、砂の上に泥が互いちがいに堆積しているのがわかります。この縞模様の地層はタービダイトといって、まだ固まっていない海底の堆積物が、浅瀬から深海へ崩れるようにして流れた、海底の土砂崩れによってできたもの。この周辺が深海だったことを意味しています。

なお、大きな海底地すべり跡の「スランプ褶曲」も見られます。

秩父盆地の地層⑦:ようばけ

高さ約100m、幅約400mにおよぶ赤平川右岸にある大露頭(崖)で、「陽(よう)のあたる崖(ばけ)」という意味から「ようばけ」と呼ばれます。古秩父湾に堆積した最後の地層を見ることができます。

約1550万年前、秩父盆地東縁にあたる外秩父山地が隆起しました。すると湾には、東西から堆積物が流れ込み海は浅くなっていきました。この浅海には多くの生物が暮らし、貝やカニの仲間、魚類、チチブクジラなどの鯨類、パレオパラドキシアなど多くの生物化石が見つかっています。

ようばけは、古秩父湾における「生物の楽園」というべき時代の露頭なのです。

秩父盆地の地層⑧:藤六の海底地すべり跡

約1600万年前、古秩父湾の時代に西側の山地が隆起し、海底に斜面ができました。

このとき、まだ固まっていなかった海底の堆積物が地震などの地殻変動により海底地すべりを起こし、グニャリと曲がった地層です。スランプ褶曲といい、取方の大露頭でも見られるものです。

『埼玉のトリセツ』好評発売中!

日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。埼玉県の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

『埼玉のトリセツ』●地図で読み解く埼玉の大地

八王子構造線が走る埼玉は西に山、東に低地の西高東低/地質・地形の見どころ満載!地球の窓、長瀞の大自然をゆく/クジラも泳ぐ古秩父湾が正方形状の秩父盆地になった!?/パレオパラドキシアに巨大ザメ、貴重な動物化石を秩父で産出!/海なし県なのに砂丘群の謎、中川低地に形成された河畔砂丘/入間川沿いで完全形化石も発見、日本固有種のアケボノソウって?・・などなど埼玉のダイナミックな自然のポイントを解説。

『埼玉のトリセツ』●埼玉を駆け抜ける鉄道網

国鉄・大宮工場に始まり鉄道の町に成熟した大宮/日光を巡る鉄道バトル、国鉄vs東武鉄道のゆくえ/東北新幹線の開通と埼京線敷設の苦難の歩み/埼玉ほか首都圏をぐるり、最強の貨物船・武蔵野線/西武新宿線は「新宿」ではなく国分寺~川越線で始まった!/「おとぎ列車」でSLも走っていた3駅2.8㎞、西武山口線の魅力・・などなど、意外と知られていない埼玉の鉄道トリビアを厳選してご紹介。

『埼玉のトリセツ』●埼玉で動いた歴史の瞬間

9基が現存するさきたま古墳群と稲荷山古墳で出土した鉄剣の意味/直径74mの巨大円墳・八幡山古墳が「関東の石舞台」と呼ばれるわけ/秩父で産出された同を使った日本初の流通貨幣、和同開珎/源頼朝による鎌倉幕府樹立と武蔵国を根拠地とした武蔵武士/太田道灌が長尾景春を討ち、難攻不落の鉢形城が遂に落城/江戸湾に注ぐ坂東太郎を東へ、利根川東遷と荒川西遷の大工事・・・などなど、興味深いネタに尽きない埼玉の歴史。知れば知るほど埼玉の歴史も面白い。

『埼玉のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!