JR学研都市線と片町線

メインアクセスを担う学研都市線は、木津川市の木津駅から大阪市の京橋駅まで走ります。

もともとは片町線と呼ばれ、大阪市都島区にあった片町駅が起点でしたが、1997年にJR東西線が開通して駅は廃止されました(ただし片町線の名前は路線名として残っています)。

そのJR東西線と直通運転を行っているため、兵庫県の尼崎(あまがさき)駅まで乗り換えなしで行ける便利な路線です。

学研都市のおもな施設と片町線

片町線の歴史は古く、一部区間(片町~四條畷)は、1895年開業。生駒山地の北を迂回するように線路が走ります。住民が増えたこともあり、1991年にはJR西日本で初の通勤電車が投入されました。

学研都市の都市開発は現在も進行中

都市建設は1978年に調査懇談会が発案し、1987年に国の支援で建設がスタート。バブル経済の崩壊とその後の不況で整備区域は計画の60%ほどになってしまいましたが、都市開発は現在も進行しています。

文化や環境、IT、ロボットなどの最新分野での研究が進められるとともに、企業の研究拠点を誘致する動きも活発です。一時減った企業の進出も、2011年の東日本大震災以降、災害の少なさが再評価されて増加傾向にあります。

学研都市へのおもな進出企業

おもな進出企業は環境やバイオ関係、IT関連などで、トランプなどを製造する「エンゼルプレイングカード製造」のような ユニークな企業もあります。

さらに、ドイツ機械メーカーのSEW-オイロドライブ・ジャパンのような海外企業の日本法人、パナソニック、NTT、サントリーなどの大手も拠点を構えています。

学研都市は関西の重要な研究拠点

学研都市の建設の理念は「産・官・学の連携の強化」「文化・学術・研究の国際的・学際的・業際的な交流の推進」で、多くの学校が設立されています。

中核となるのは、国立の奈良先端科学技術大学院大学で、ほかにも大阪電気通信大学、同志社大学、京都府立大学などが進出しています。大阪大学大学院や京都大学大学院の研究所もあります。

まだ発展途上で交通網も不十分ではあるものの、学研都市は間違いなく関西における重要な研究拠点なのです。

先進都市にある一休さんの寺

京田辺駅の近くにある酬恩庵は「一休寺」とも呼ばれ、1293年までに禅寺として開かれたとされます。しかし鎌倉時代末期の火災で100年以上も衰退。

これを1456年に再興したのが、アニメ「一休さん」のモデルとして有名な一休宗純で、晩年もこの寺で過ごしています。

現在でも境内には宗純が埋葬された宗純王廟が置かれ、弟子がつくったという宗純の木造も安置されています。

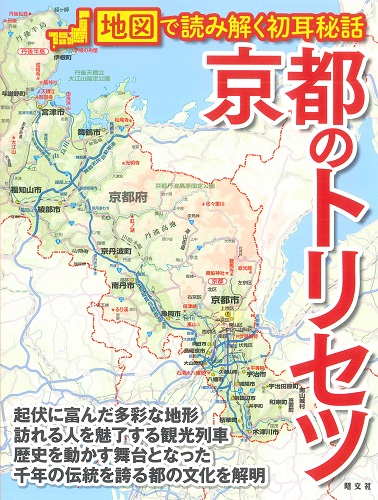

『京都のトリセツ』好評発売中!

日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

Part.1 地図で読み解く京都の大地

・京都府の4地形区と断層/京都盆地とその出入り口(逢坂と大山崎)

・琵琶湖疏水の秘密/洛中と洛外を隔てるおどい

・観光のメッカ東山の地形(地獄の入り口六道珍皇寺)

・失われた巨椋池/天橋立はなぜあのような地形になったのか

・舞鶴が重要港湾となった地形的な秘密

・霧のまち亀岡(亀岡盆地)

…などなど京都のダイナミックな自然のポイントを解説。

Part.2 京都を駆ける充実の交通網

・山城盆地を通る街道(東海道、中山道の終着地)

・若狭と京都を結ぶ「鯖街道」

・日本初の一般営業用電車が通った京都市電

・京都鉄道博物館

・梅小路

・京都の私鉄〇〇な阪急

・大赤字から復活した京都丹後鉄道

…などなど京都ならではの交通事情を網羅。

Part.3 京都の歴史を深読み!

・丹後に一大勢力が存在した証拠 三大古墳に埋葬された人々

・古代日本を支えた渡来人と京都の関係

・なぜ京都は都になったのか 恭仁京~平安京までの変

・南北朝動乱の始まり 笠置山の戦い

・信長、光秀、秀吉…みんな京都で死んだ

・幕末の騒乱の舞台となった京都

・近代化にいち早く着手!日本初の博覧会は京都の寺で開かれた

…などなど、激動の京都の歴史に興味を惹きつける。

Part.4 京都で育まれた産業や文化

・シンボル京都タワーと近代建築

・学問の都・京都の大学

・京料理とそれを支える伝統野菜

・「丹波」ブランドをめぐる攻防

・日本映画と京都

・「女酒」伏見の酒蔵

・王城の裏鬼門「男山」と岩清水八幡宮

…などなど京都の発展の歩みをたどる。

『京都のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!