那谷寺を前田利常が再建

南北朝時代には足利尊氏軍が寺を要塞としたが、新田義貞軍によって焼失されるなど、兵乱によって荒れ果てた時期が続きました。

大きな転機が訪れたのは、江戸時代。寛永17(1640)年、加賀藩3代藩主・前田利常が再建に着手したのです。藩のお抱えの名工として知られた山上善右衛門が手がけた本殿や拝殿、唐門、三重塔、護摩堂、鐘楼、書院の7棟が、国の重要文化財となっています。最も早く完成した書院には前田利常自らが住み、山上らを指揮したといいます。

那谷寺の美しい庭園

書院から見られる庭園は、遠州流茶道の開祖である小堀遠州の監修によるものといわれます。借景や遠近はもちろん、巨石などを駆使して、「綺麗寂び」という美的概念で人気を集めた遠州の美意識が感じられる、古式ゆかしい庭です。

また、隣接する庭園「琉美園」にある自然石「三尊石」は、岩面の裂けた姿が阿弥陀三尊のご来迎に似ていることからこの名が付けられました。その神々しさには、自然と感じ入ってしまいます。

那谷寺の信仰の核である「自然智」とは

那谷寺の信仰の核は、泰澄大師がもたらした「自然智(じねんち)」。大自然そのものを神として、その自然神を拝んだり瞑想したりすることで、生まれながらにもっている智を覚醒しようという教えです。

境内の奇岩遊仙境は、まさに自然智を象徴する自然景観です。昔の海底噴火の跡であったといわれ、長い年月の間、風と波に浸食されて現在の奇岩が形成されました。巨大な岩山に多くの洞窟が空けられた独特の景観は、観音浄土・補陀落(ふだらく)山を思わせます。

今度生まれるとしたら、このような景色とともに過ごしたいという人々の願いによって、境内は美しく保たれて今日までいたりました。

那谷寺は、『ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン』で1つ星の認定を受けました。巨大な岩山に多くの洞窟が空けられた奇岩遊仙境は独特の景観。国の名勝となっています。

那谷寺の「胎内くぐり」とは

このように、那谷寺の地には岩山と洞窟がたくさんありました。古来、洞窟は「岩屋」と呼ばれ、住まいとしても使われるものでした。さらには、洞窟は死と葬の場でありながらも他界への入口、すなわち母の胎内とも見られ、生まれる間に魂が清められる場所と信じられてきました。

そうして、洞窟に入って祈ることで、生きている間に自分の罪を浄化し、洞窟から表へ出ることによって清められるという「胎内くぐり」の考えが生まれました。本殿は白山の方を向いており、暗い堂内を一周すれば母の胎内をくぐり抜けたことになるといわれます。

特に加賀の国では、神々の住む白山に死後の魂が登って清められ地上に回帰する、と信じられてきました。その加賀に、こうした胎内くぐりの聖地があるというのはなんともこの地らしいです。

本殿、唐門、拝殿の3棟から成る大悲閣。本殿は岩窟内にあり、屋根がありません。昭和25(1950)年に重要文化財に指定されました。

那谷寺と松尾芭蕉

江戸時代には松尾芭蕉が那谷寺を訪れており、<石山の 石より白し 秋の風>と詠みました。「目のまえの石の山は、風雨にさらされて白くそびえているが、それにもまして、折柄の風光(秋風)の、白くてすがすがしいことよ」といった意味です。

この句にはさまざまな解釈がありますが、白山を連想させる「白」を用いた点が興味深いです。那谷寺を訪れながら、芭蕉も白山の存在やその自然の大きさを感じ取っていたのかもしれません。

那谷寺

- 住所

- 石川県小松市那谷町ユ122

- 交通

- JR北陸新幹線加賀温泉駅からタクシーで20分

- 料金

- 拝観料=大人1000円、小学生300円/特別拝観料(新庭園、三尊石、了了庵、冬期閉鎖)=大人200円加算/(障がい者手帳持参で拝観料半額)

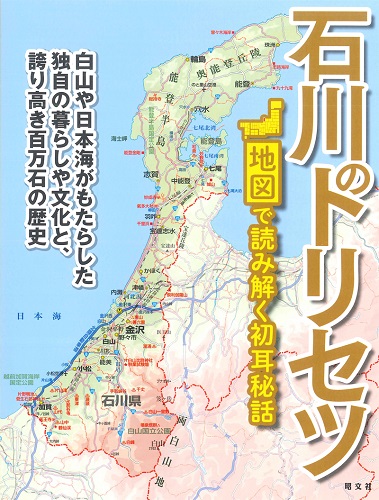

『石川のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から石川県を分析!

石川県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。石川の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。地図を片手に、思わず行って確かめてみたくなる情報満載!

Part.1 地図で読み解く石川の大地

・石川県は天気予報が難しい?能登と加賀の地形と天気

・伊能忠敬を苦しめた外浦・内浦

・珠洲岬はなぜパワースポット?

・霊峰白山と「しらやまさん」

・金沢は街そのものが博物館

・能登の歴史的遺産「千枚田」

・金沢の用水が果たした役割

・坂を上ると世界が変わる?魔性が宿る金沢の坂

・市内に25ヵ所以上の石切り場が存在!小松は日本の宝玉の産地

Part.2 石川を走る交通網のアレコレ

・開業後、石川はどう変わったか?北陸新幹線のココがすごい!

・活発化する海の玄関口、金沢港

・官民共用で発展する小松飛行場

・路面電車「青電車」が消えた理由

・鉄道交通の要「金沢駅」の誕生秘話

・粟崎へ人々を運んだ浅野川電鉄

・石川の伝統工芸が随所にあしらわれた、能登を走る2つの観光列車

・石川県唯一の私鉄、北陸鉄道の歴史をふりかえる

Part.3 石川の歴史を深読み!

・実は3代利常が名君だった!

・前田家の運命を決めた末森城

・利家の妻が有名なのはなぜ?賢妻としてまつが残した功績

・地名の由来はお坊さん?金沢モダンを象徴した香林坊

・縁結びの聖地、恋路海岸に伝わる悲恋伝説

・城郭建築の美を感じる金沢城

・芭蕉や与謝野晶子が愛した加賀四湯

・江戸時代から続く近江町市場

・日本在来馬「能登馬」とは?

・「小京都」と呼ばれたくない!金沢で受け継がれる武家文化

・那谷寺は胎内くぐりの聖地だった

・平家の末裔と2つの時国家

・倶利伽羅峠と安宅関で辿る義経の悲劇

・有名古墳&遺跡はココに注目

…etc.

Part.4 石川で育まれた文化や産業

・六の数字に込められた意味とは?日本三名園「兼六園」は理想の庭

・人間国宝の数が日本一!石川県に息づく伝統工芸の土壌

・古九谷に込めた前田家の対抗心

・あの国宝は実は下絵だった!? 等伯の最高傑作『松林図屏風』

・三文豪が愛した犀川と浅野川

・大伴家持の能登巡行と万葉集

・偉人を輩出した第四高等学校

・祭りのない金沢、祭り天国能登

・和倉温泉と日本一の宿「加賀屋」

・県民の寿司愛と豊富な海の幸

・北前船で発展した大野醤油

…etc.

『石川のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!