目次

【金沢茶屋街の歴史①】ひがし茶屋街

東の廓は、もちろん現在のひがし茶屋街です。一帯が重要伝統的建造物群保存地区となっていますが、注目すべきは木虫籠(きむすこ)。茶屋の窓にはまっている特殊な格子のことで、外から中は見えにくいですが、中から外が見えやすいことが特徴です。桟の幅を狭くし、断面を台形にすることで、外からと内からで異なる見え方を調整しているといわれます。

さらに、ひがし茶屋街で一番大きい通りには、江戸時代に桜と柳の街路樹が交互に植えられていたことがあり、これは道に面して向かい合った茶屋街で楽しむお客同士にとって、お互いの目隠しになるものでした。客が気兼ねなく楽しめるようにプライバシーにも配慮する、というもてなしの心が感じられます。

【金沢茶屋街の歴史②】にし茶屋街

一方、西の廓が前身となったにし茶屋街は、花街の雰囲気が色濃くなっています。ひがしほど大きくありませんが、実は最も芸妓が多いのがこの茶屋街です。

稽古場と管理事務所を兼ねる「西検番事務所」からは、三味線や琴を稽古する音が聞こえることもあり、しっとりした情緒が感じられます。この事務所は大正時代に建てられたものであるため、ひがしとは異なるモダンな趣を醸しているのも特徴です。

【金沢茶屋街の歴史③】主計町茶屋街

ひがし、にしと比べれば、主計町茶屋街の歴史は新しく、明治時代に造られた一画で、規模は最も小さいです。というのも、東の廓に入りきらなくなった茶屋が、浅野川の対角線上の川沿いに並ぶようになったことで形成されたからです。

塀で取り囲まれることがなかったため廓とはならず、また、金沢城から見てやはり東に位置したため、この茶屋街だけは町名で呼ばれ続けました。そもそも茶屋街という名称が使われるようになったのは1989年のこと。廓と聞いて遊郭を連想されないよう、格式高い芸妓の町を表す呼び名として誕生しました。

主計町から広がった町名復活運動

主計町という町名は、慶長年間(1596~1615年)の加賀藩重臣である富田主計重家(とだかずえしげいえ)の屋敷があったことに由来するといわれます。

しかし、昭和37(1962)年に『住居表示に関する法律』が施行されたことで、一定の基準によって建物に順序よく番号をつけるという合理的な住居表示が確立されました。小さな町がひとつにまとめられ、327もの町名が消滅。主計町も尾張町2丁目という表記がなされました。

しかし、町名の歴史的価値を重んじる人々が多く、金沢市民の強い要望で1999年に旧町名の主計町が全国初の復活例としてよみがえりました。これを皮切りに、全国でも町名復活の動きが活発に。金沢では、2019年までに20の町名が復活を遂げています。

金沢の茶屋街が歴史的に残る理由

それにしても、この3つの茶屋街がそのまま現在も残っているのはなぜなのでしょうか。金沢が戦火に見舞われていないことはもちろんですが、そこには芸事を好む金沢らしい社交文化があるといわれます。加賀藩が伝統芸能を奨励してきたこともあり、武士や町人は笛や鼓、三味線に親しみました。そして、芸妓の弾き語りやお囃子を楽しむために茶屋へと足を運びました。

インターネットも当然ない時代において、人が集まる茶屋は社交の場となり、芸妓から得る巷の情報は価値が高かったといいます。しかし、茶屋では教養がないと遊べません。情報が飛び交う社交場で会話ができるか、その間の芸事を楽しめる器か。客にも高度な知識やたしなみが要求されていたのです。芸事と酒、情報交換を同時にこなした旦那衆の姿は、なんとも粋だったに違いありません。

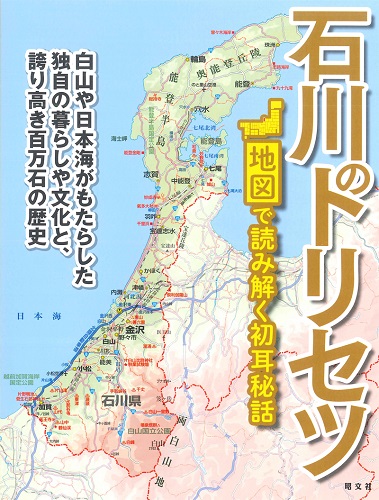

『石川のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から石川県を分析!

石川県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。石川の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。地図を片手に、思わず行って確かめてみたくなる情報満載!

Part.1 地図で読み解く石川の大地

・石川県は天気予報が難しい?能登と加賀の地形と天気

・伊能忠敬を苦しめた外浦・内浦

・珠洲岬はなぜパワースポット?

・霊峰白山と「しらやまさん」

・金沢は街そのものが博物館

・能登の歴史的遺産「千枚田」

・金沢の用水が果たした役割

・坂を上ると世界が変わる?魔性が宿る金沢の坂

・市内に25ヵ所以上の石切り場が存在!小松は日本の宝玉の産地

Part.2 石川を走る交通網のアレコレ

・開業後、石川はどう変わったか?北陸新幹線のココがすごい!

・活発化する海の玄関口、金沢港

・官民共用で発展する小松飛行場

・路面電車「青電車」が消えた理由

・鉄道交通の要「金沢駅」の誕生秘話

・粟崎へ人々を運んだ浅野川電鉄

・石川の伝統工芸が随所にあしらわれた、能登を走る2つの観光列車

・石川県唯一の私鉄、北陸鉄道の歴史をふりかえる

Part.3 石川の歴史を深読み!

・実は3代利常が名君だった!

・前田家の運命を決めた末森城

・利家の妻が有名なのはなぜ?賢妻としてまつが残した功績

・地名の由来はお坊さん?金沢モダンを象徴した香林坊

・縁結びの聖地、恋路海岸に伝わる悲恋伝説

・城郭建築の美を感じる金沢城

・芭蕉や与謝野晶子が愛した加賀四湯

・江戸時代から続く近江町市場

・日本在来馬「能登馬」とは?

・「小京都」と呼ばれたくない!金沢で受け継がれる武家文化

・那谷寺は胎内くぐりの聖地だった

・平家の末裔と2つの時国家

・倶利伽羅峠と安宅関で辿る義経の悲劇

・有名古墳&遺跡はココに注目

…etc.

Part.4 石川で育まれた文化や産業

・六の数字に込められた意味とは?日本三名園「兼六園」は理想の庭

・人間国宝の数が日本一!石川県に息づく伝統工芸の土壌

・古九谷に込めた前田家の対抗心

・あの国宝は実は下絵だった!? 等伯の最高傑作『松林図屏風』

・三文豪が愛した犀川と浅野川

・大伴家持の能登巡行と万葉集

・偉人を輩出した第四高等学校

・祭りのない金沢、祭り天国能登

・和倉温泉と日本一の宿「加賀屋」

・県民の寿司愛と豊富な海の幸

・北前船で発展した大野醤油

…etc.

『石川のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!