目次

甲州商人の篠原忠右衛門は甲州産生糸で日本初の生糸貿易を開始

1858(安政5)年、前年に締結された安政の五カ国条約に基づいて横浜が欧米諸国に開かれました。これにより、横浜は海外との貿易や新たな文化交流の場として多くの人や物を集め、またたく間に発展を遂げます。

この機を捉えた商人の篠原忠右衛門は、いち早く横浜に地元の特産である甲州産生糸を扱う「甲州屋」を開業し、イギリス商人に生糸を売りこみました。これが、日本最初の生糸貿易であったといわれています。

甲州商人から「甲州財閥」として資本家・経営者へと成長

忠右衛門の甲州屋は、明治時代に入っても蚕種取引を中心として発展を続けましたが、その後の普仏戦争などを原因とする蚕種市場の暴落によって大打撃を受け、1874(明治7)年には横浜から撤退しました。

しかし、国際商品である生糸の生産地が地元甲州であるという地の利を生かして甲州と横浜を結びつけるという、忠右衛門が拓いたビジネススタイルは、その後多くの甲州の後輩たちにも引き継がれ、彼らは「甲州財閥」と呼ばれる資本家・経営者へと成長していきます。

甲州財閥は政界にも影響を与える存在に

その甲州財閥の中核を担っていたのが若尾逸平です。若尾逸平は、養蚕・生糸事業で得た資本を軸に「株を買うなら『明かり』と『乗り物』である」という考えに基づき、当時有望性のあった電力や鉄道などの新事業に参入します。

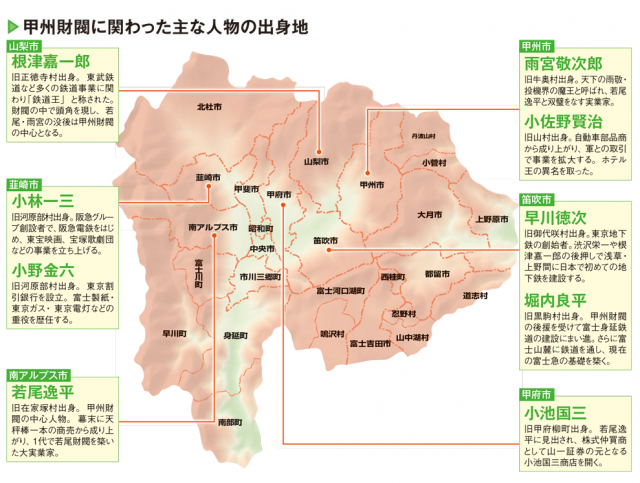

その後、雨宮敬次郎、根津嘉一郎、小野金六、小池国三らとともに、甲州財閥は電気やガスなどの公共事業や株式投資で産業界における存在感を強め、明治後期・大正時代には山梨県政や東京市政に参画する者もおり、政界にも大きな影響を与えました。

『山梨のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から山梨県を分析!

山梨の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。山梨の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報満載!

Part.1 地図で読み解く山梨の大地

・山の都として栄えた甲府盆地はどのようにできたのか?

・富士五湖は富士山の溶岩でせき止められた2つの湖だった!?

・日本一の造形美をつくり出す昇仙峡は何でできている?

・3000年に“2度”の大噴火が生み出した青木ヶ原の樹海

・もうひとつの富士「黒富士」にある燕岩の正体

・富士山文化遺産の構成資産、山梨にある2つの「胎内めぐり」

・「池」だけど「八海」!神秘の風景・忍野八海

・日照時間日本一の秘密は地形にあり!?

・富士川の洪水を防いだ「信玄堤」と「万力林」

…などなど山梨のダイナミックな自然のポイントを解説。

Part.2 山梨を駆け抜ける鉄道網

・甲州市から山梨市にかけて、中央本線が北に大きく迂回するわけ

・高額運賃の私鉄が国有化の悲願を果たし、現在に至る身延線

・昭和モダンの香りを漂わせ、今も現役の山梨の駅舎たち

・ここは東京?ちょっと意外な丹波山村の公共交通事情

・甲府盆地を走り、「ボロ電」と呼ばれた山梨交通電車線

・実は2つの路線から成り立っている富士急行線

・約2年間だけ標高日本一の駅があった、小海線の山梨県内区間

・6つのスイッチバック駅に助けられ、甲斐路を辿った中央本線

・リニアモーターカーの実験線が山梨にできたわけ

・古くからの富士山吉田口登山道を継承する山梨県道701号

…などなど山梨ならではの鉄道事情を網羅。

Part.3 山梨で動いた歴史の瞬間

・古代 いにしえの八ヶ岳周辺は“星降る里”だった!?

・古代 甲斐銚子塚古墳が東日本最大級なワケ

・平安~中世 武田氏の先祖にあたる戦国エリート「甲斐源氏」

・中世(鎌倉) 日蓮聖人の波乱に満ちた生涯と身延山

・戦国時代 山梨の神!武田氏3代が鎮座した武田神社

・戦国時代 信玄が進み勝頼が広げた武田氏の最大領地は?

・江戸時代 徳川家康に対抗するために築城された甲府城

・江戸時代 幕府直轄地で発展した甲州街道と富士川舟運

・近現代 幕末の財界を牛耳った甲州商人が売ったもの

・近現代 明治40年の甲府の大水害からの復興

・近現代 空港のない山梨県にあった秘密の飛行場“ロタコ”

…などなど、激動の山梨の歴史に興味を惹きつける。

『山梨のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!