目次

鞆ヶ浦・沖泊などの港へ運び入れるため整備された銀山街道

石見銀山で産出された銀は陸路で港まで運ばれ、港から水路を使って国内外の港へ運ばれました。銀山から港へ銀を運ぶために整備されたのが石見銀山街道(銀の道)です。

時代と領主が変わるたびに新たな積出港が使われるようになり、それに伴って新たな銀山街道が開かれました。古い順に、鞆ヶ浦道(ともがうらどう)(大森-鞆ヶ浦)、温泉津沖泊道(ゆのつおきどまりどう)(大森-温泉津、沖泊)、尾道道(おのみちどう)(大森-尾道)の3道です。

鞆ヶ浦・沖泊の地理的利点

鎌倉時代末期、石見は大内氏の支配下にあり、大内氏は博多を拠点に明と貿易をしていました。1533年に灰吹法(はいふきほう)(鉱石から銀をいったん鉛に溶け込ませ、それから銀を抽出する方法)が導入されるまでは、石見銀山で産出された銀鉱石はそのまま鞆ヶ浦(大田市)から博多へ船で運び、博多で精錬後、輸出していました。大内氏は重い銀鉱石を博多へ運ぶための最短コースとして鞆ヶ浦を選んだのです。

鞆ヶ浦の利点

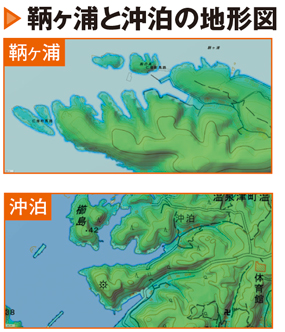

鞆ヶ浦から温泉津にかけては、海岸線が複雑に入り組んだリアス海岸であることも好都合でした。鞆ヶ浦は西に向かって開く細長く小さな湾で、湾口の北にある鵜の島が北風を遮る役目を果たしています。リアス海岸で規模も小さいため、外部からの侵入にも備えやすいという利点もありました。

沖泊の利点

灰吹法の導入後、銀の産出量は増えていき、精錬に用いる鉛や炭、労働者の食料など大量の物資を運びこむ必要が生じます。そこで、鞆ヶ浦より大きく、かつ日本海側から吹き込む季節風を防げる港が必要になりました。その条件を満たしていたのが沖泊(大田市)だったのです。

沖泊道が整備される

一方、銀山の支配権は、大内氏から小笠原氏、尼子氏へと移行。1562年に石見銀山を支配下に置いた毛利氏は、銀山と温泉津を直轄地とします。温泉津は銀の積出港兼物資輸入港となり、新たに温泉津沖泊道が整備されました。

鞆ヶ浦・沖泊などの港の発展に銀山経営

江戸時代になると、銀山は幕府の直轄領となり、新たな銀山街道である尾道道が開かれました。初代銀山奉行の大久保長安は、幕府が銀の輸送と流通を直接把握するため、輸送路を天候に左右されない陸路に切り替え、銀山から尾道港へ向かう道を新設したのです。尾道へ運ばれた銀は船で伏見銀座(のちに京都銀座)まで運ばれ、貨幣に加工されました。

石見銀山の歴史をひもとけば、銀山経営が銀山街道と積出港を含む運輸・流通ネットワークの上に成り立っていたことがよくわかります。

沖泊を守るために毛利氏が築いた鵜丸城

温泉津港東端の岬には、毛利元就が1570年に築いた鵜丸城(うのまるじょう)の跡地があります。石見銀山と温泉津を支配下に置いた毛利氏は銀の荷積み港で物資の輸入港でもある沖泊を防衛するため、鵜丸城に毛利水軍を配置しました。毛利氏は海からの敵の侵入を警戒し、港に向けて銃陣を敷くため、城の東側にひな壇状の3段の曲輪を設けたといわれています。対岸にある毛利氏の笹島城と連携して、敵船の監視と警護を続けたのでしょう。残念ながら城の遺構は残っていませんが、城跡を示す案内板が設置されています。

鞆ヶ浦道と沖泊道を守るために築かれた城

石見城は奇岩で有名な竜嵓山の上に立ち、攻めづらいことで知られていました。山吹城は大内義隆が石見銀山を防衛するために築城したものです。矢筈城と矢滝城は一対で銀山街道の防衛を担っていました。不言城は福光城、物不言(ものいわず)城とも呼ばれています。鵜丸城は毛利元就が水軍の基地として築いた城で、元寇防塁のひとつであった串山城とあわせて毛利水軍の拠点でした。

どちらの港があるのも、海岸線が複雑に入り組んだリアス海岸の途中です。琴ヶ浜は全長2kmにわたる砂浜で、踏むと音がすることから「鳴砂」の浜とも呼ばれています。

『島根のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から島根県を分析!

島根県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。島根の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。地図を片手に、思わず行って確かめてみたくなる情報を満載!

Part.1 地図で読み解く島根の大地

・「弁当忘れても傘忘れるな」な島根の天気

・山陰地方と呼ばれるのは島根県と鳥取だけ?

・水質の良い一級河川「高津川」と大井谷の棚田

・隠岐諸島の「レッドクリフ」をはじめとする島々

・三県境と全国5番目に広い湖「中海」と7番目の「宍道湖」

・全盛期は東アジア最大、世界で2位の産銀量「石見銀山」は港まで続いていた?

・東京ドームほどの海浜公園「石見畳ヶ浦」

ほか

Part.2 島根を駆ける充実の交通網

・「銀の道」さらに「うなぎ街道」「鯖街道」とは?

・朝廷への情報伝達に使われた「官道」とは?

・土木学会が指定した土木遺産「福浦トンネル」

・一畑電鉄と一畑駅、大社線と大社駅

・Mランドドライビングスクールとは?

・JR木次線の「三段式スイッチバック」とは?

・島根の旧三江線トロッコ、初めて県境越え広島へ

・奥出雲おろちループ

・古代山陰道

・「ベタ踏み坂」江島大橋

・未成線広浜鉄道

・神にまつわる名前のついた10の駅

・最後の寝台列車サンライズ出雲

ほか

Part.3 島根の歴史を深読み!

・『日本書紀』『古事記』から神々を知ろう

・古墳も多い島根県

・『出雲国風土記』の世界「黄泉の穴」

・出雲大社を筆頭とする様々な「神社」

・「出雲」「石見」「隠岐」から「島根に」

・山陰のモンサンミッシェル?こと宮ケ島 衣毘須神社

・出雲の方言 東北の訛りとの共通点

・なぜ津和野町に「森鴎外記念館」が?「小京都」と呼ばれるわけ

・歴史的大打撃「廃仏毀釈」で失われたモノ

・島流しといえば「隠岐」?

・江戸時代の島根県、松江藩による出雲平野の開拓

ほか

Part.4 島根で育まれた産業や文化

・「相撲」発祥の地と言われる出雲

・名湯の多い島根県

・継承される多くの神楽と安来節

・歌舞伎の原型になったとされる「阿国歌舞伎」

・「玉鋼」と「たたら製鉄」と黒曜石

・日本で唯一「黄長石霞石玄武岩」を産出

・小泉八雲の作品と小泉邸

ほか

『島根のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!