目次

安部城鉱山の隆盛と衰退

第一次世界大戦が始まった1914(大正3)年から欧州向けの軍需が急増し、製錬した粗銅を均一な型銅にして、主にロンドンに輸出されました。

最盛期の1916(大正5)年には3基の溶鉱炉を備え、年間生産量はおよそ金150kg、銀10トン、銅3トンと、国内有数の鉱山に成長しました。山中には鉱山の職員や鉱員、その家族ら3200人余りが暮らし、病院、学校、商店、映画館などが立ち並び、村は大いに繁栄。人口は1万2000人を超え、町制が施行されました。

ですが、1918(大正7)年の終戦により銅相場が暴落すると、生産量が激減し、町の人口は減少、産業は急速に衰退。安部城鉱山は1923(大正12)年に製錬事業を中止し、残鉱処理を経て1925(大正14)年に銅山としての幕を閉じました。

安部城鉱山の急激な発展により残された傷痕

わずか10年ほどの繁栄を謳歌した安部城鉱山の煙害は深刻でした。製錬所の煙突から大量の亜硫酸ガスを含んだ煙が吐き出され、飛散。青森営林局(現・東北森林管理局青森事務所)の調査によると、樹木が多数枯死するなど、最大時2万ヘクタールの林地に爪痕を残しました。

山ははげ山と化し、河川は汚染され、農作物が枯れるなど、広範囲で煙毒による被害を受け、地元で抗議運動が起きます。1915(大正4)年に「川内保全会」が結成され、鉱山側と交渉。町当局は当初製錬中止を決議しますが、最終的には被害補償を受けることで妥結しました。煙害木は、国有林事業により大量に整理伐採され、ヒバは鉄道の枕木に、広葉樹は安部城鉱山などに薪炭材として供給されました。

安部城鉱山は戦後再稼働するも短期間で閉山

第二次世界大戦後は食糧増産の国策により化学肥料の硫安(硫酸アンモニウム)が求められるとともに、1950年代の朝鮮特需で「黄色いダイヤ」と呼ばれるほど価格が高騰するなど、硫黄の需要が増大。硫黄の原料となる硫化鉄鉱の鉱山として、安部城鉱山は1949(昭和24)年に復活しました。

その後、石油精製の過程で発生する安価な硫黄の生産が急増し、硫黄の価格は下落。安部城鉱山は1963(昭和38)年に操業停止、1970(昭和45)年に閉山しました。

安部城鉱山跡地はいまでは緑豊かな森林へ

現在、大正時代の煙害による広大な荒廃地は、関係者の長年の努力により、緑の山に回復。鉱山跡は、2004(平成16)年に川内町と下北森林管理署によって遊歩道などが整備され、「鉱山の森」(愛称「遊々の森」)として親しまれています。

下北半島5市町村の貴重な地形地質、自然、文化を備えた公園「下北ジオパーク」のジオサイトにもなっており、鉱山の歴史や周辺の自然環境などを学ぶ教育の場として役立てられています。

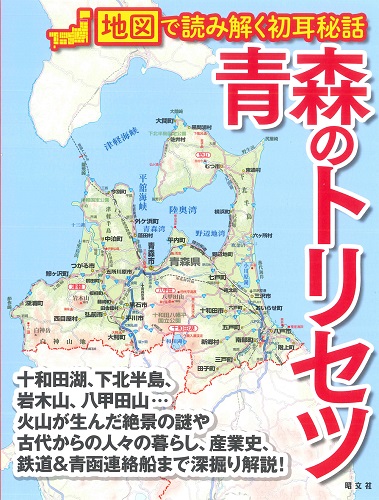

『青森のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から青森県を分析!

青森県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。秋田の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。地図を片手に、思わず行って確かめてみたくなる情報を満載!

Part.1 地図で読み解く青森の大地

・津軽・下北半島が陸奥湾を抱き 県央を貫く奥羽山脈が地形を二分

・火山がもたらした絶景や石灰岩 下北半島に刻まれた列島誕生史

・二重カルデラの十和田湖が生んだ奥入瀬渓流の渓谷美

・津軽富士と称される美しい岩木山は荒々しい火山地形を残す活火山

・古いカルデラの上に形成された八甲田山は火山地形の宝庫!

・東に段丘・西に砂丘・南に扇状地 岩木川がつくった津軽平野

・かつて潟湖だった小川原湖と広大な上北平野ができるまで

・地すべりでブナの原生林が誕生 太古の森が残る白神山地の成り立ち

・・・など

Part.2 青森を駆け抜ける鉄道網

・日本鉄道の駅として明治期に開業 北への玄関となった栄光の青森駅

・E5系・H5系「はやぶさ」が走り延伸を続ける東北・北海道新幹線

・車内で津軽三味線の生演奏!?「リゾートしらかみ」がゆく五能線

・函館への海底トンネルを掘削!?大湊線・大畑線・大間線の大計画

・日本初のステンレス車も活躍する東北最大の私鉄 弘南鉄道がすごい

・黄金の東北本線は新幹線で激変 新時代を走り出した青い森鉄道

・冬は石炭炊きのストーブ列車!ローカル私鉄・津軽鉄道の魅力

・レトロなレールバスがみちのくの原風景を走った幻の南部縦貫鉄道

・・・など

Part.3 青森で動いた歴史の瞬間

・マンモスを追ってきた人類が定着 中央に属さない独自の文化が発展

・豊かな自然のもとで生まれ1万年にわたり続いた縄文文化

・稲作を基盤とする弥生文化と北海道で発達した擦文文化が交錯

・和人の律令国家に取り込まれず蝦夷の地として交易で発展する

・奥州藤原氏が源頼朝に滅ぼされ武士たちの激しい抗争の時代へ

・十三湊を制して栄えた安東氏と室町期に台頭した南部氏の争い

・北東北最大勢力の南部氏から独立し弘前藩を築いた津軽氏とは?

・藩境争いに暗殺未遂、戊辰戦争…度重なる津軽と南部の紛争

・戊辰戦争後に紆余曲折を経て青森県が成立し近代化していく

・港町から県都となった青森では町人中心の町づくりが進んでいく

・・・など

Part.4 青森で育まれた産業や文化

・霊媒師イタコが霊場・恐山の象徴的存在となった理由

・諸大名が財を投じて求めた南部駒 青森県の馬産の歴史は古代から!?

・築100年のダムが現役!耐久性の高い青森ヒバ

・岩木山麓の原野を切り拓いて旧藩士たちが始めたリンゴ栽培

・大間のマグロに陸奥湾のホタテ! 青森県で水産物が豊かな理由とは?

・船上に車両を載せて海を渡る! 青森〜函館をつないだ青函連絡船

・セメント工場の設立をきっかけに漁村から工業地帯に変貌した八戸

・米軍・自衛隊・民間が利用する三沢飛行場は旧海軍航空基地だった

・・・など

『青森のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!