目次

設楽火山周辺の地層

鳳来湖付近を中心に、新城市や北設楽郡設楽町・東栄町にまたがる東西約20㎞、南北約30㎞の地域には、設楽層群と呼ばれる地層が分布しています。これは、おもに海で堆積した泥岩や砂岩、礫岩などからなる北設亜層群(ほくせつあそうぐん)と火山岩を主体とした南設亜層群(なんせつあそうぐん)からなります。

後者は、設楽火成複合岩体や設楽火山岩類とも呼ばれます。また、北設亜層群がおよそ円形状に火成岩体を取り囲んでおり、北設亜層群ができたあとに火山活動があったことを示唆しています。

設楽火山があった鳳来湖周辺の地質図

鳳来湖を中心とした地域の地質図。火成岩(南設亜層群)がいびつな円状に分布し、その周囲を海成・非海成の堆積物(北設亜層群)が囲んでいます。

大噴火を繰り返した設楽火山は、溶岩流や火砕流を引き起こしました。やがて大規模な陥没が起こり、大きなカルデラが生じたのです。(黒色の線は断層)

奥三河の北設亜層群とは

北設亜層群は約2000万年前、領家変成岩や花崗岩(かこうがん)を基盤としていた奥三河に沈降運動が起こり、堆積盆地ができたことに端を発します。その後、この盆地に周囲から各種の堆積物が流れ込んで形成された地層が北設亜層群で、南部地域の層厚は1000~1500mに達したといわれます。

設楽火山など奥三河での火山活動の始まり

時を経て約1500万年前、北設亜層群を堆積させた海が、地殻変動によって隆起し徐々に海は干上がっていきました(海退期)。

ちょうどその頃、奥三河では活発な火山活動が始まり、流紋岩(りゅうもんがん)や松脂岩(しょうしがん)(ピッチストーン)、デイサイト、凝灰岩(ぎょうかいがん)などが溶岩や貫入岩、火砕岩として現れ設楽火成複合岩体(南設亜層群)を形成。

多くの火砕岩が火砕流によってもたらされていますが、それを構成する火山砕屑物(さいせつぶつ)の状態(溶結火砕岩)から、この複合岩体はおもに陸上での噴火活動でつくられたものと考えられています。そして、火山岩類の積算層厚は、何と2000mほどあったと見られています。

設楽火山を火山活動の跡から考察

非常に活発な活動をした設楽火山ですが、富士山のように円錐形で整った形をした成層火山だったことを示す痕跡は残されていません。

他方で、流紋岩や松脂岩、デイサイトなどは 粘性が強く釣鐘型の溶岩ドームをつくる可能性が高いです。また、溶岩ドームが崩れた形跡と見られる火山砕屑岩類が観察されるなど、設楽火山には流紋岩やデイサイトによる溶岩ドーム群の火山活動の跡が見られます。

設楽火山の断面イメージ

約1500万年前に始まった奥三河の火山は、爆発的な噴火を繰り返しました。マグマは地殻変動でできた地表の割れ目などを伝わり、溶岩流や火砕流となって表出。火山岩類は流紋岩やデイサイトなど粘性が高く、次々と押し出されてくるマグマで溶岩ドームがつくられました。ドーム内の圧力が高まると大爆発や火砕流が起き、こうしてマグマ溜りに空洞ができると陥没し、巨大なカルデラができたと見られています。

また、地中深くの金属を溶かした熱水は、冷えるにしたがい一部に鉱物が沈殿してできた金属鉱床をつくりました。これにより奥三河では金、銀、アンチモン(輝安鉱)などの鉱物が産出します。ちなみに鳳来寺山は、海成層(北設亜層群)の上に流紋岩やデイサイト、火砕岩が厚く重なり、山頂部はガラス質の松脂岩(ピッチストーン)が急崖をつくっています。

設楽火山の活動終了と岩石

約1300万年前、火山は200万年ほど続いた活発な活動に終止符を打ちました。その後、火山地形は1000万年以上も陸上に露出して風雨の侵食を受け続けました。その結果、鳳来寺山の鏡岩など各所で、比較的固い岩石が残った急峻な地形となりました。

鳳来寺山

設楽火山の代表的な岩石のひとつが松脂岩で、とりわけ鳳来寺山にはこれがまとまって分布。国内でこれほど広く露出している例はほかにありません。松脂岩は、マグマが地表近くで急速に冷却されてできた流紋岩質の火成岩であり、ガラス質で松ヤニのような光沢があることからこう命名されました。

なお、活発な火山活動は金属鉱床を生み、津具(つぐ)金山をはじめとした鉱山では、金、銀、アンチモン(輝安鉱(きあんこう))、セリサイト、オパールなどが産出されました。

奥三河のおもなジオサイト

乳岩(乳岩峡)

三河川合駅の北を流れる乳岩川沿いの約3㎞の峡谷を乳岩峡と呼び、上流部に乳岩という岩山があります。一帯には、設楽火山由来の流紋岩質凝灰岩が分布。乳岩は侵食に耐え残った岩山で、割れ目からの崩落でできた石門(通天門)や天然の隧道(通天洞)があります。国指定名勝・天然記念物。

馬の背岩

湯谷(新城市)を流れる宇連川の川床に突き出た岩脈。設楽火山の活動末期、設楽地方には南北方向の大きな力が加わり、南北に延びる割れ目が多くできました。この岩もそれで、 設楽火山岩類の凝灰角礫岩の割れ目に沿って安山岩質マグマが入り込み、冷却・固結したものです。

岩脈を構成する安山岩は、周囲の凝灰角礫岩よりも侵食に強いため馬の背が突き出たような形になりました。岩脈は幅3~5m、長さ約130m。国指定天然記念物。

湯谷の大滝

湯谷温泉の中央を流れる宇連川にかかる滝。中央部の水路のような部分は、明治初期、上流からの木材を流しやすくするために岩盤を掘り割ったもの。約200m下流に馬の背岩がありますが、かつて滝はそのあたりにかかっていました。少しずつ侵食され滝は現在地へ後退したと考えられます。

阿寺の七滝

阿寺川上流(新城市)にある7段に折れた滝。川の流れとほぼ直角方向にいくつもの断層が走っているため、7つの滝と滝壺、ポットホール(甌穴)と呼ばれる穴が川床につくられました。滝全体の落差は約40m。地層は、丸みを帯びた大小の礫からなる礫岩層(巣山礫岩層)。「日本の滝百選」のひとつで、国指定名勝・天然記念物。

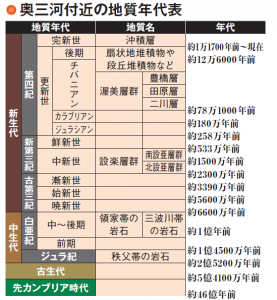

太古の奥三河は海だった!

日本列島ができる前、約2000万~1700万年前の奥三河には海が広がっていました。この時期のおもに海成堆積物からなる北設亜層群は、設楽層群の周辺部などに分布。下位から順に田口層、川角層(前出2つで長篠層とも)、下田層(大野層)、坪沢層(門谷層)、玖老勢(くろぜ)層に細分化されます。

たとえば玖老勢層堆積期には、寒狭川流域一帯はもとより、 さらに北(奥深く)まで海が入り込み、現在の海老(新城市)付近で推定水深は200mに達していたとされます。海だった証として、該当地域では浅海性の貝類から、深海性の特異な魚類までさまざまな生物化石が見つかっています。

『愛知のトリセツ』好評発売中!

日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。愛知県の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

●収録エリア

愛知県全域

【見どころ】 Part.1 地図で読み解く愛知の大地

・山地の三河と低地の尾張、愛知県が東高西低なわけ

・1500万年前の奥三河には富士山級の大火山があった!

・自然の断崖が名城を守る!大地の端に築かれた名古屋城

・西南日本を分断する大断層、中央構造線が奥三河に露出!

・知多半島の南部の地層で産する、美しく多様な深海生物化石群

・県内の死者予測は2.9万人、南海トラフ地震とは何か?

・伊勢湾台風がもたらした高潮ほか大被害のメカニズム

・・などなど愛知のダイナミックな自然のポイントを解説。

【見どころ】Part.2 愛知を駆け抜ける鉄道網

・愛知県の鉄道の始まりに名古屋駅は存在しなかった!?

・世界初のビュフェもあった幻の関西鉄道はどんな路線?

・名鉄名古屋本線はかつて名古屋を境に東西で別の私鉄?

・新幹線に負けない魅力満載!進化を続ける近鉄名阪特急

・国産初の超低床路面電車!リトルダンサーが走る豊橋鉄道

・飯田線には昭和晩年まで東西の名車が集結していた!?

・線路やホーム跡が現存する奥三河の秘境鉄道・田口鉄道

…などなど、意外と知られていない愛知の鉄道トリビアを厳選してご紹介。

【見どころ】Part.3 愛知の歴史を深読み!

・大集落の朝日遺跡が教える縄文から弥生への移り変わり

・東海地方最大の前方後円墳、断夫山古墳が示唆するもの

・須恵器の猿投窯に始まり中世に発展した愛知の窯業

・応仁の乱の発端となった大激戦は尾張と三河の守護職争い!?

・信長が少ない軍勢で挑んだ桶狭間の戦い勝利の裏側

・家康後の岡崎城主・田中吉政が築いた岡崎二十七曲りとは?

・都市ごと清洲から名古屋へ移転した清洲越えがすごい!

・廃藩置県後の県域には12県、愛知県はどのようにして誕生?

・・・などなど、興味深いネタに尽きない愛知の歴史。知れば知るほど愛知の歴史も面白い。

『愛知のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!