筑波鉄道の成り立ちと歴史

筑波鉄道は、常磐線と水戸線を連絡する軽便鉄道として計画され、1918(大正7)年4月に土浦〜筑波間が開業。同年6月に真壁駅まで延伸し、9月に岩瀬駅まで全通しました。開業時の機関車はわずか3両の脆弱な路線でしたが、1925(大正14)年10月、筑波山に鋼索鉄道が関東で2番目のケーブルカーとして開業すると乗客は増加しました。

さらに、翌年5月から上野〜筑波間に早くも直通臨時列車を走らせると、筑波山への登山客輸送も好調となります。また、岩瀬駅から先、宇都宮まで宇岩線の延長計画もあり、1928(昭和3)年に免許を取得しますが、これは実現できませんでした。その後、1943(昭和18)年に戦時統合により常総鉄道と合併し常総筑波鉄道となりました。

筑波鉄道の最盛期

戦後は昭和30年代を最盛期に筑波山の観光客輸送に力を注ぎ、国鉄からの直通列車が多数乗り入れました。上野方面からは土浦駅経由、水戸方面からは岩瀬駅経由で客車列車により直通運転され、筑波線内はディーゼル機関車が牽引しました。

春・秋の休日の運転が中心でしたが、平日には小・中学生を対象とした校外学習列車も運転しました。車両も自社線内用に大型の気動車キハ500形を新製し、土浦〜筑波間ノンストップの急行「つくばね」も運転していました。

筑波鉄道もモータリゼーションの波に呑まれる

1965(昭和40)年6月には、常総筑波鉄道は鹿島参宮鉄道と合併し、関東鉄道の筑波線となりますが、モータリゼーションの進行により乗客離れが進みます。

筑波線は関東鉄道から分離され、筑波鉄道(2代目)の筑波線となりました。国鉄からの直通運転は引き続き行われ、上野駅からの「筑波」、日立駅からの「筑波山」を観光シーズンに運転し大いに賑わいました。

しかし、経営は好転せず1965(昭和40)年に412万人だった旅客数は1975(昭和50)年には298万人、1985(昭和60)年には130万人に減少し赤字が増大。このため廃止が決定し、1987(昭和62)年3月をもって運行を終了。翌4月に廃止されました。

筑波鉄道筑波線の路線

筑波線は土浦駅〜岩瀬駅間の40.1㎞を18駅で結んでいました。筑波山の登山口は、鉄道がなかった時代は北条(常陸北条駅付近)経由でしたが、鉄道とケーブルカー(1925年開業)ができて筑波駅を起点とする新登山口へ移りました。

筑波鉄道の廃止後

筑波鉄道廃止後、線路跡はほぼ全線がサイクリングロード(茨城県道505号桜川土浦潮来自転車道線、愛称・つくば霞ヶ浦りんりんロード)として整備され、多くの駅のホームなどが残されています。鉄道路線からの転用なので急な勾配や曲線がなく走りやすく、旧駅舎を利用した休憩所もあるなど魅力的な自転車道となり、筑波鉄道は大きく生まれ変わりました。

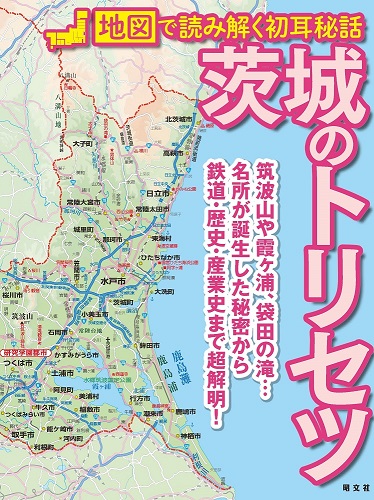

『茨城のトリセツ』好評発売中!

地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から茨城県を分析!

日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。茨城の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

【見どころ】 Part.1 地図で読み解く茨城の大地

・地形・地質総論 茨城県域の地質って?

・東の名峰・筑波山はもともと地下の巨大マグマの塊だった!?

・国内で2番目に大きい湖、霞ヶ浦はどのようにしてできた?

・壁面の岩に海底火山の証!名瀑・袋田の滝が誕生するまで

・平磯海岸の恐竜時代の地層から、アンモナイトや国内初のサメ化石!

・県南部で続々と化石発見! 茨城に生きたナウマンゾウ

・南北に約95m広がる大炭田、常磐炭田を生んだ地層と産業史

…などなど茨城のダイナミックな自然のポイントを解説

【見どころ】Part.2 茨城を駆け抜ける鉄道網・交通網

・特急「はつかり」「ひたち」が走る大幹線・常磐線

・第二常磐線構想で生まれたつくばエクスプレス

・奥久慈清流ラインの異名をもつ魅力あふれる水郡線

・めずらしい非電化通勤路線、関東鉄道常総線・竜ヶ崎線

・鹿島参宮鉄道に始まった、鹿島鉄道鉾田線の在りし日

・水戸~石岡を結ぶ計画も……幻の水戸電気鉄道とは?

・阿見線に加え谷田部線? 常南電気鉄道による幻の計画

…などなど茨城ならではの鉄道事情を網羅

【見どころ】Part.3 茨城で動いた歴史の瞬間

・水に恵まれた茨城に人が定住 権力が生まれる

・地方王権の誕生を示す県内最大の古墳・舟塚山古墳

・石岡に置かれた常陸国府とそれを取り巻く交通路の痕跡

・常陸で成長した武家の二大勢力 常陸平氏と佐竹氏

・源頼朝が佐竹氏・平氏討伐! 鎌倉御家人たちが入国

・長い不遇の時代を経て佐竹氏が常陸の覇者に返り咲く

・水戸で育った尊王攘夷思想 桜田門外の変や天狗党の乱に発展

…などなど、激動の茨城の歴史に興味を惹きつける

【見どころ】Part.4 茨城で育まれた産業や文化

・水戸藩に飲料水を運んだ地下水路・笠原水道

・東洋一の航空基地 霞ヶ浦海軍航空隊が置かれた街・阿見町

・2000万人超が来場した科学博、つくば万博の熱狂と跡地の変身

・鉱山開発と日立製作所の歴史

・原子力とともに歩んだ東海村の半世紀

・陸の孤島だった鹿島が臨海工業地帯になるまで

・野菜産出額日本一の街が茨城に!? 鉾田市で農業が盛んな理由とは

…などなど茨城の発展の歩みをたどる。

『茨城のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!