相模野台地の段丘の形成

相模野台地には、おもに相模川の侵食と堆積作用により、6万年前以降に形成された河岸段丘(かがんだんきゅう)が広がっています。とくに、相模川左岸の相模原市中央区付近で、その発達が顕著です。

河岸段丘とは、河川の中下流域で見られる階段状の地形で、平坦面(段丘面)と崖(段丘崖(だんきゅうがい))からなります。その形成には地殻変動(土地の隆起など)も関係しますが、こと相模川流域で大きな影響を与えたのは気候の変動です。

段丘面が形成された約6万~1万年前、現在よりも100~120mほど海水面が下がっていた氷期(海退期(かいたいき) )に相模川上流から運ばれてきた土砂などが堆積。そこへ急流となった相模川が下方侵食(下刻(かこく))を始め、狭い谷とともに段丘面をつくりました。

いっぽう、海水面が上昇した間氷期(海かい進しん期き )、海は内陸部まで入り込んで泥や土砂が堆積。このように、海水面が上下することで相模川の段丘は形成されていったのです。

相模野台地の4つの段丘面

相模川の段丘面は、古い順に相模原面、中津原面(なかつはらめん)、田名原面(たなはらめん)、陽原面(みなはらめん)の4つに大別できます。各面は扇状地にローム層が堆積したもので、ローム層中のパミス(軽石)やスコリア(火山砕屑物)、火砕流などから形成年代がわかっています。

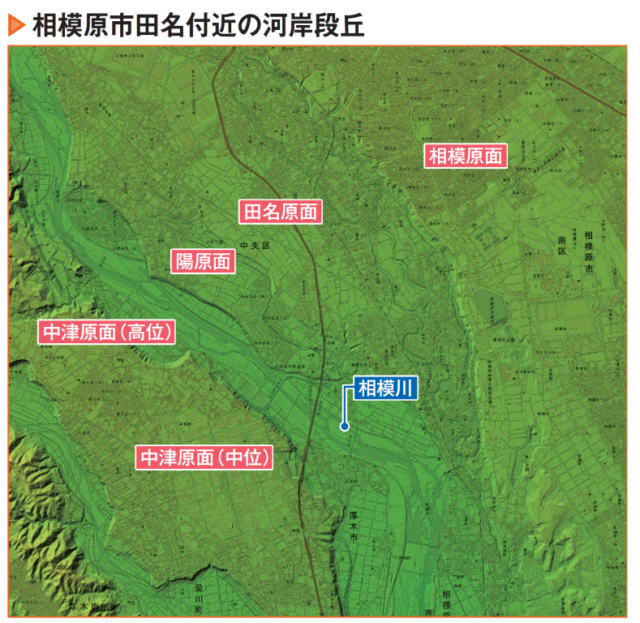

相模原市田名付近の河岸段丘

相模野台地の河岸段丘は、とくに相模川の左岸(東側)に発達しています。上段の面ほど形成年代が古く、東から順に上段の相模原面、中段の田名原面、下段の陽原面に大別されます。中津原面は、相模川の右岸(西側)に形成されています。

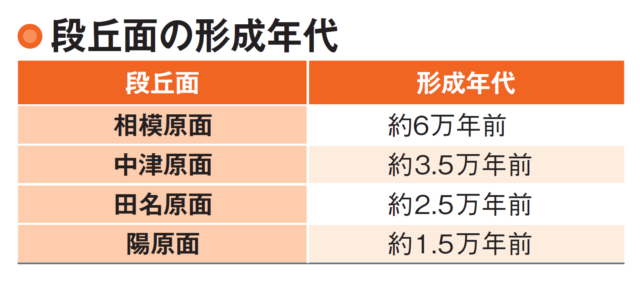

相模野台地の段丘面の形成年代

相模野台地の大半を占める相模原面は約6万年前に形成されたもの。

愛川町から厚木市にかけた東西3㎞、南北9㎞を中心に分布する中津原面は約3.5万年前、相模原市の城山町から下溝にかけてに加え、座間丘陵の西縁に沿って長細く分布する田名原面は約2.5万年前、相模原市中央区田名から田名塩田にかけた相模川左岸でよく発達する陽原面は約1.5万年前に形成されたことがわかっています。

河岸段丘には、河川のダイナミズムが刻み込まれているのです。

『神奈川のトリセツ』好評発売中!

日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。

第1弾は神奈川県の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!

【注目1】神奈川の地質・地形を徹底分析

巨大カルデラを有する箱根火山のすごさ、三浦半島の最南端&城ケ島でわかる日本列島の魅力、かつて火山島だった丹沢山地、江の島ができる過程、天然の城塞都市・鎌倉の全貌など、神奈川のダイナミックな自然の成り立ちを解説。

【注目2】古代から中世、江戸時代、近現代の神奈川の歴史を一望

相模原にあった日本最古の住居遺跡、なぜ源頼朝は鎌倉に幕府を置いたのか、難攻不落を誇った小田原城と太閤一夜城の攻防、寒村に過ぎなかった横浜が開港の地になった理由、廃藩置県後4県あった神奈川はどうやってまとまったのかなど、神奈川の歴史のポイントがわかる。

【注目3】神奈川を駆け巡る鉄道網をはじめ、神奈川で育まれた文化や産業を紹介

箱根登山鉄道の実力をはじめ、幻の川崎市営地下鉄、小田急・京急・東急他私鉄各線のエピソード、廃線後も現存する横浜市電のトンネルなど、神奈川を走る鉄道網の秘密に迫る。また横須賀に造船所が作られ軍港になった理由や東京湾最大の自然島「猿島」に残る軍事遺産、相模川水系に築かれた3つのダムなど、神奈川を支える文化・産業のパワーを探る。

『神奈川のトリセツ』を購入するならこちら

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。

皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!