目次

羽田空港駅の位置がぜんぜん違う!?

少年B:

あと、駅の位置も気になりました。京急の羽田空港駅がずいぶん手前にありますね。東京モノレールの羽田空港駅はあるけど……。

今和泉:

おっ、いいところに気付きましたね。モノレールの羽田空港駅は、正しくは「羽田駅」でしたが、この羽田空港駅は今はありません。

少年B:

ああ、京急の羽田空港駅はこの位置にないですよね。ターミナルまで伸びています。

今和泉:

いや、この地図に載っている羽田空港駅はどっちもないんです。羽田空港は駅も動きまくるし、名前が変わりまくります。

少年B:

ええっ!?

今和泉:

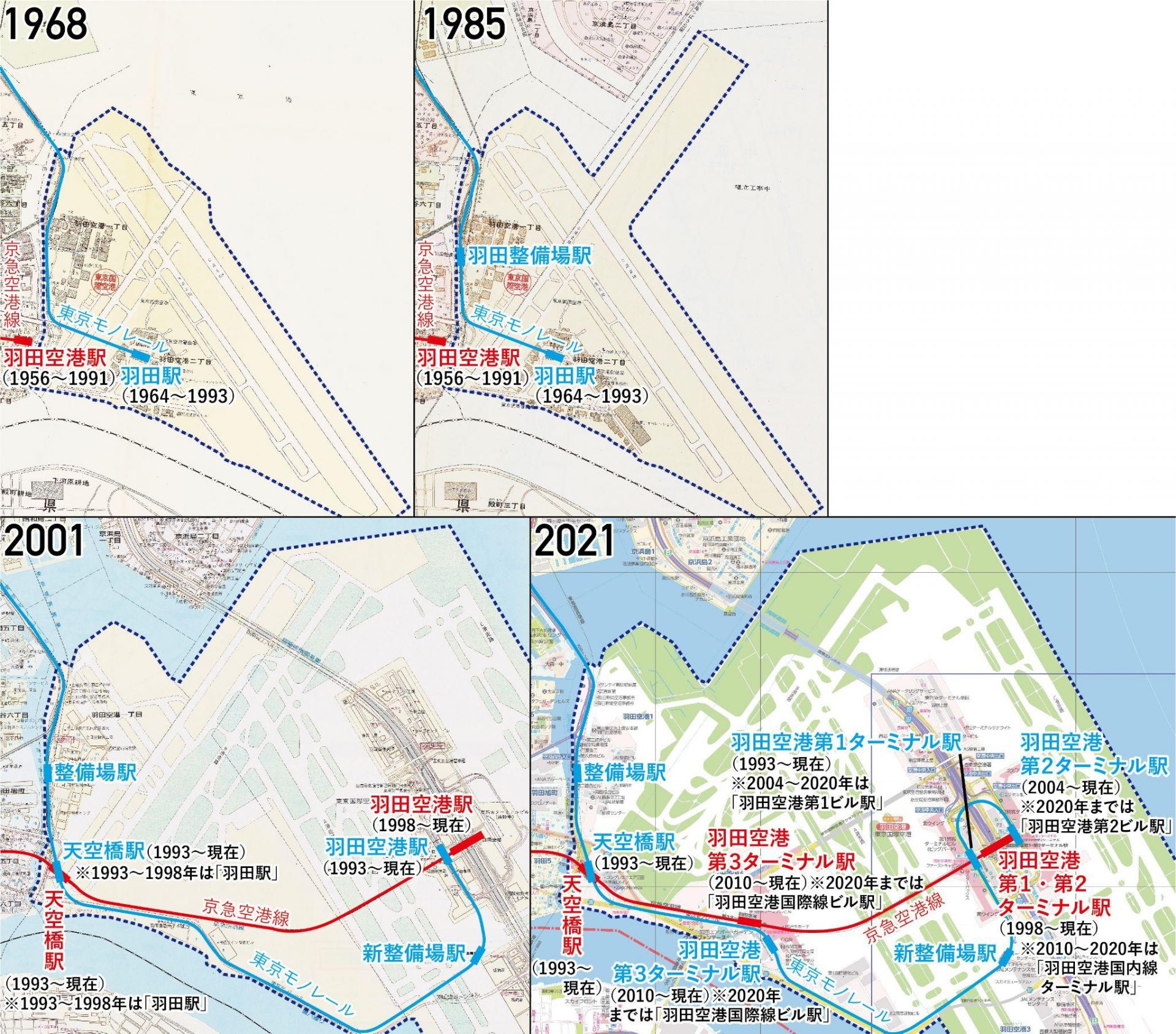

それでは、京急線と東急モノレールのルートの推移と駅の位置、駅名の変化を見てみましょう。

少年B:

こんなに変わってるんだ!? それにしても、1991年まで営業していた京急線の「羽田空港駅」は不便でしょうね…。

今和泉:

今や京急線のほうが乗降客数が多いですが、こうなるとは思いもしませんでした。当時は各駅停車しか走ってないローカル線の終点駅、という感じで存在感が薄かったんです。

少年B:

ほんと、今からすると考えられませんよね……。

今和泉:

この当時は鉄道で都心から空港に行くにはモノレール一択で、横浜方面からはバスのほうがメジャーでした。

しかし、空港に直結するモノレールの駅は「羽田」駅、空港から遠い京急の駅は「羽田空港」駅で、駅名のトラップがあったのを覚えています。

少年B:

ええっ!? なんだそりゃ。ややこしいな!!!

羽田空港に鳥居がある理由

今和泉:

ちなみに、羽田空港内には鳥居があるんですよ。

少年B:

えっ、そうなんですか!? あっ、もしかして大鳥居駅……?

今和泉:

ではないんです。天空橋駅の近くですね。これは旧穴守稲荷神社の一の鳥居で、いまは移設されたんですが、本来はもっと空港のほうにあったんです。

少年B:

穴守稲荷って、駅もありますもんね。以前空港近くのホテルに泊まるために降りたことがあります。それが元は空港の近くにあったんですか?

今和泉:

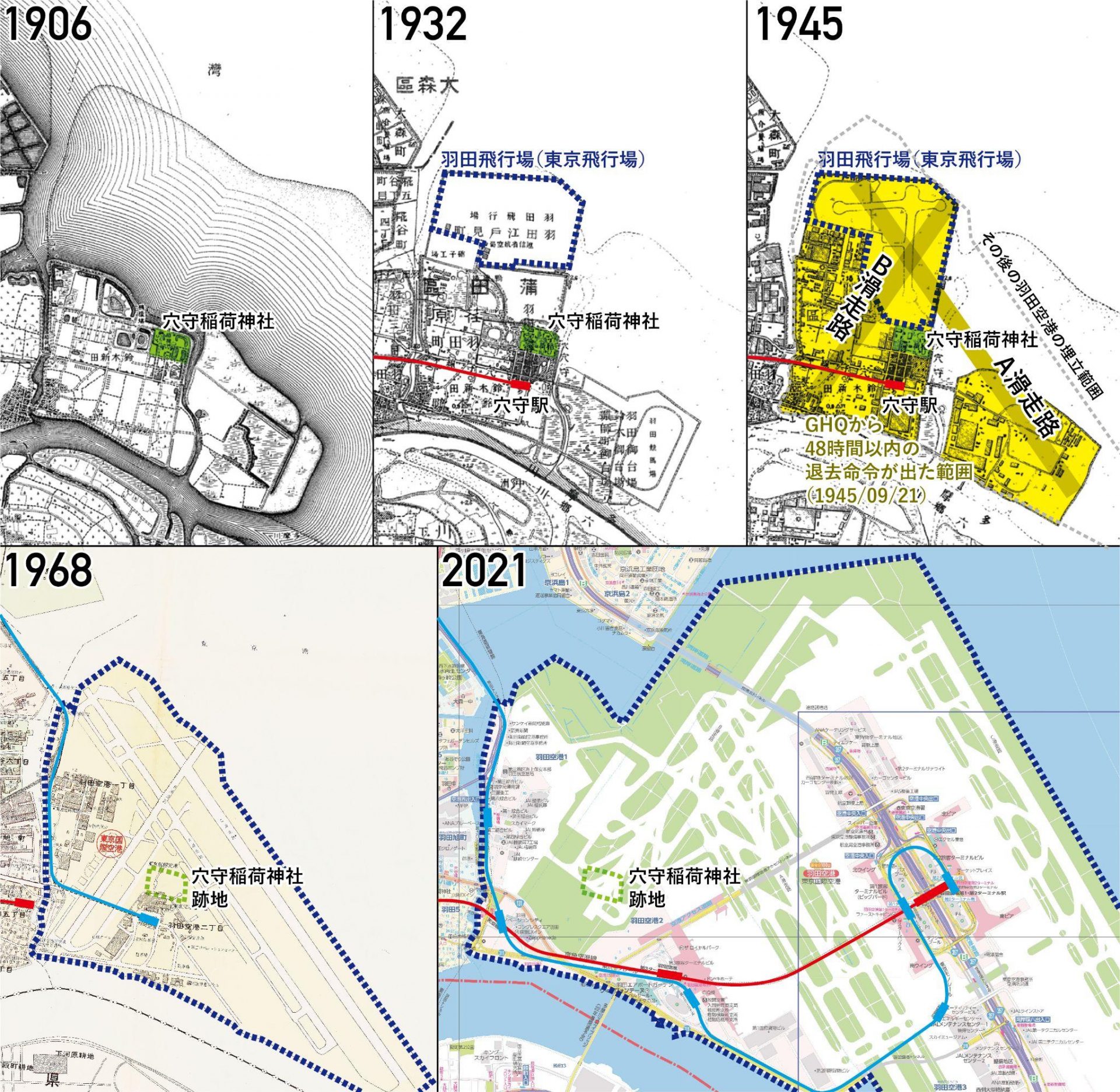

京急空港線の前身は穴守線といって、穴守稲荷の参拝客の輸送のために作られた路線だったんです。穴守稲荷神社はもともと、今のB滑走路のあたりにあったんです。

少年B:

こんなとこにあったんですか!?

今和泉:

羽田飛行場を拡張するために、GHQが穴守稲荷神社を含めた近隣の住民たちに「48時間以内に退去しろ」と命令したそうなんですよ。地図中の黄色い範囲で、1945年のことです。

少年B:

なんて無茶な!

今和泉:

見てもらうとわかりますが、当時の羽田飛行場は本当に小さかったんですよね。滑走路の長さは当初300mで、戦前の時点で800mまで延長されていましたが、それでも小さなプロペラ機が飛べる程度です。

今だと伊豆諸島の新島、神津島の空港と同じくらいの規模で、伊豆大島、八丈島の空港のほうが滑走路は長いくらいです。

少年B:

そんなに小さかったんだ……! すぐ近くに競馬場も近くにあるし、マジで今の様子が想像できないですね……。1968年の地図だと今の半分ぐらいですが、それでもだいぶ大きくなってたのかぁ。

今和泉:

そんなわけで穴守稲荷神社は現在の穴守稲荷駅のあたりに移り、鳥居はしばらく空港内に残っていましたが、1999年に天空橋近くに移設されました。

少年B:

空港のためにかなり無茶な移設をしたんですね。穴守稲荷神社ってそんなに有名な神社なんですか?

今和泉:

京急空港線が年末に穴守稲荷駅行きの臨時電車を出すぐらいの神社ですよ。というか前身が「京急穴守線」って名前の時点で「えっ!?」てなりません?

少年B:

確かに……。というか、そう考えると京急って川崎大師へ行く大師線と穴守稲荷神社に行く穴守線が両方あったってことになるんですね。すごい。

今和泉:

当時は川崎大師と同じぐらい人気のある神社だったそうです。穴守稲荷神社と穴守駅の間は門前町でしょうか。

少年B:

だいぶ黒いですね。

今和泉:

黒いところは建物の密度地です。神社がある上に住宅もお店も密集しているところを潰すなんて、普通できませんよ。

少年B:

今だったら猛反対されそうですもんね。

90年代の羽田空港

今和泉:

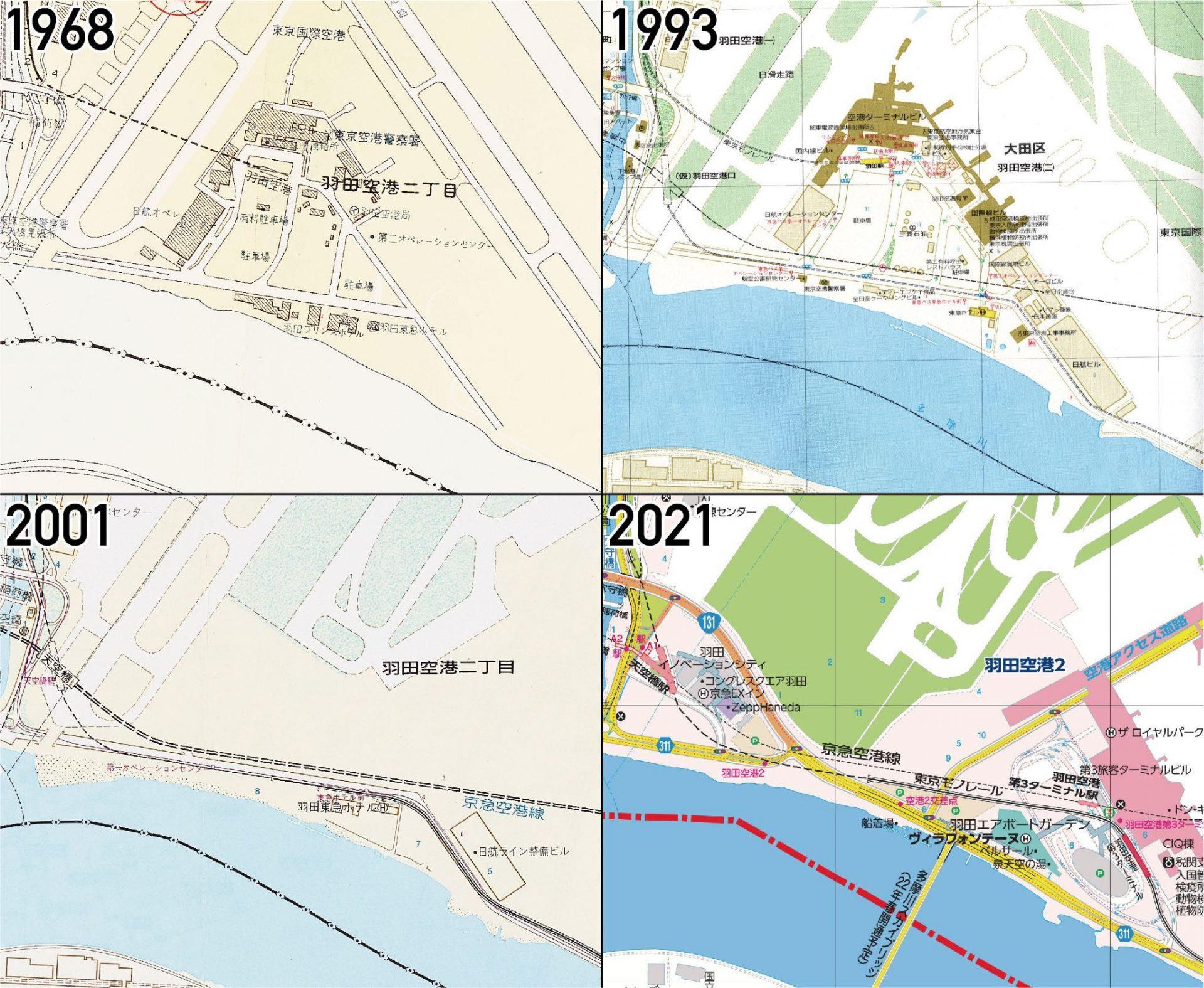

1993年の地図を見てみましょうか。Bさんは移転前の羽田空港に行ったことはありますか?

少年B:

それがないんですよ。東京には祖父母がいたので毎年来ていたんですが、地元が大阪だったので、クルマか新幹線でしか来たことがなくて。飛行機を使うようになったのはここ10年ぐらいなので、もう完全に今の印象ですね。

今和泉:

関西だと確かに羽田は使わないですよね。私は両親の実家が鹿児島なので、東京モノレールの羽田駅には毎年行ってました。

当時の羽田駅は、今の天空橋駅と第3ターミナルの間、B滑走路の南端にあります。すでに駅の遺構はまったく残っていません。

今和泉:

あと、1968・93年の地図にはターミナルの南側駐車場がありますよね。この時代はまだ駐車場が平面なんですよ。

少年B:

ディズニーランドの駐車場みたいな感じなのかな。今はクソデカ立体駐車場になってますよねぇ。時代の差を感じます。

今和泉:

先ほど、鳥居の移設は1999年と言いましたが、それまでは駐車場のド真ん中に鳥居がありました。私も子どものころに見て、びっくりした記憶があります。

▲旧ターミナル前の駐車場の中に鳥居があった(Wikipediaより)

少年B:

インパクトがすごい。どうしてこんなことになったんですか? 鳥居も一緒に移しちゃえばよかったのに。

今和泉:

それが、本当はこの鳥居も一緒に移動するはずだったんですが、動かそうとした作業員が怪我をしたり、工事責任者が病死するなど変事が続いたそうです。「穴守さまのたたり」とか「呪いの鳥居」なんて言われてたとか。

少年B:

それで、50年以上この位置にあったんですね……!

今和泉:

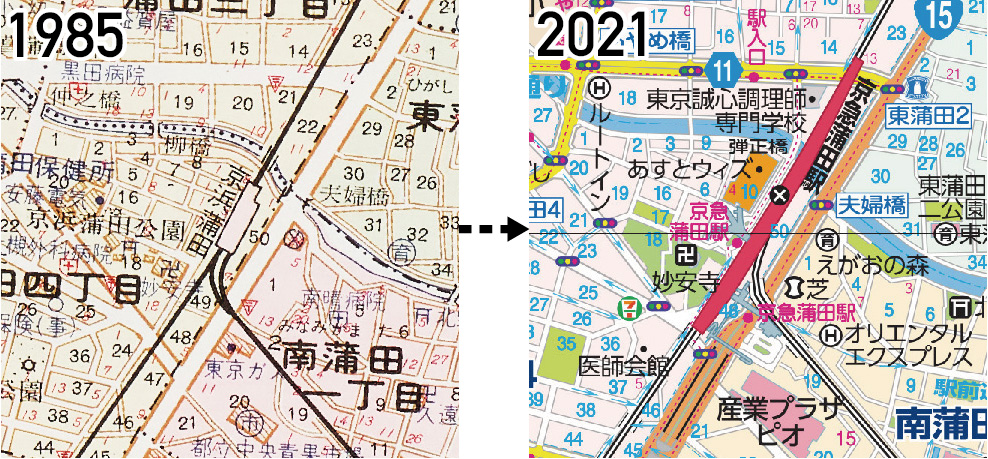

鳥居の移設と前後して、1993年に羽田空港ターミナルは移転し、旧ターミナルは滑走路になってしまいました。。

さらに、新たに埋め立てたところには高速道路も来るし、モノレールも伸び、京急も念願が叶って延伸できました。羽田空港は90年代に大きな成長を遂げます。

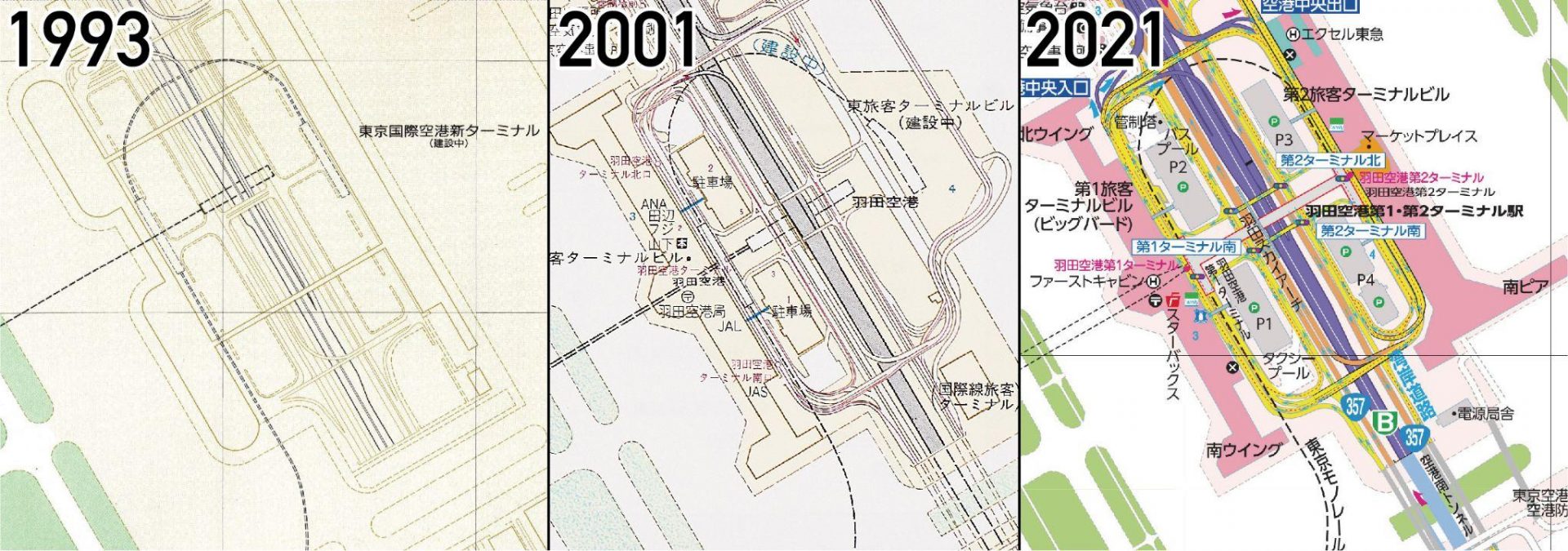

▲1993年にはビッグバードがオープン。(出典:昭文社「マップルマガジン東京」1994年版)

少年B:

おおー、なんか今の羽田の雰囲気が出てきましたね。

今和泉:

ビッグバードは空港がショッピングモール化した先駆けみたいなものですね。では、現在のターミナルのあたりを見てみましょうか。

少年B:

これが今の羽田空港のターミナルですね! 当時羽田空港を使っていた人は、毎年新しくなっていく様子を見ていたのかぁ。我々は1985年生まれなので、今和泉さんはさぞワクワクしたでしょう。

今和泉:

そうそう、ターミナルが新しくなってびびった記憶があります。ダイナミズムを感じつつ、前のターミナルへの愛着や郷愁みたいなのもありました。

そうそう、羽田空港のターミナルは作られた時代によって雰囲気が変わってきます。第1ターミナルはどこかバブルの残り香を感じるし、2004年にできた第2ターミナルは落ち着いた雰囲気ですよね。最も新しい第3ターミナルは、和モダンな雰囲気です。

少年B:

へぇ……。平たい駐車場のころから比べると、隔世の感がありますね。

今和泉:

1990年代の地図を見ると、そんな記憶を思い出すんですよね。……こういう風に思っちゃうのが、おっさんになったんだなって感じがします(笑)

少年B:

(笑)

大田区は物流拠点

今和泉:

さて、B滑走路が北に移動して、天空橋駅前が空いてきました。そこにできたのが、羽田イノベーションシティです。

少年B:

ほう、商業施設ですか?

今和泉:

いいところをついてますが、惜しいですね。これはホテルと企業オフィス、レセプション会場、ライブ会場、インキュベーション施設もあるんですが、商業施設はメインじゃないんです。昔なら商業施設を核にしたと思いますが。

少年B:

そうなんだ! 工業地帯を再開発して商業施設……って流れはこれまでも何度も見てきたんですが、何で今回は違うんでしょう。

今和泉:

90年代は商業施設を作ったら人が来る時代だったけど、それがたくさんできた結果、もはや既存の駅ビルやモールで足りてしまう時代になりました。わざわざ羽田まで来ようとはなりませんよね。

少年B:

なるほど……。それにしても企業オフィスなんですね。羽田空港が近いから、交通の便がいいってことなのかな。

今和泉:

そうですね。移転した穴守稲荷神社の北にある羽田旭町には羽田クロノゲートがあります。クロノゲートはヤマトの物流センターなんですが、いわゆる物流センターといって想像する感じの建物じゃないのでおもしろいです。

少年B:

ええっ、ホームページを見たら、めちゃめちゃおしゃれな建物じゃないですか! 行ってみたーい!

今和泉:

物流センターで7階建てですよ。すごいですよね。見学ルートもあるそうです。

その北には三井不動産が作ったMFIP羽田もあります。こっちは物流専用ではないけど、メインは物流らしいです。こういう建物を見ると、物流が本気を出してきたなって感じがしますね。

少年B:

これも羽田空港が近いって立地を生かした再開発ですよね。空港パワーすごい。

今和泉:

それもありますが、近年の物流の影響が大きいんだと思います。インターネットが身近になった結果、ネットショッピングが全世代に普及しましたよね。

あとは仕事が分業化されてきたというのも大きいんじゃないでしょうか。ひとつの工場で作るんじゃなくて、このパーツはあそこの会社、これはこっち、組み立てはここで……みたいな状況になると、物流は増えますよね。

少年B:

あー、空港ありきでというよりは、物流が多くなった結果、空港に近いところに拠点を作ろうとなったんだ。

今和泉:

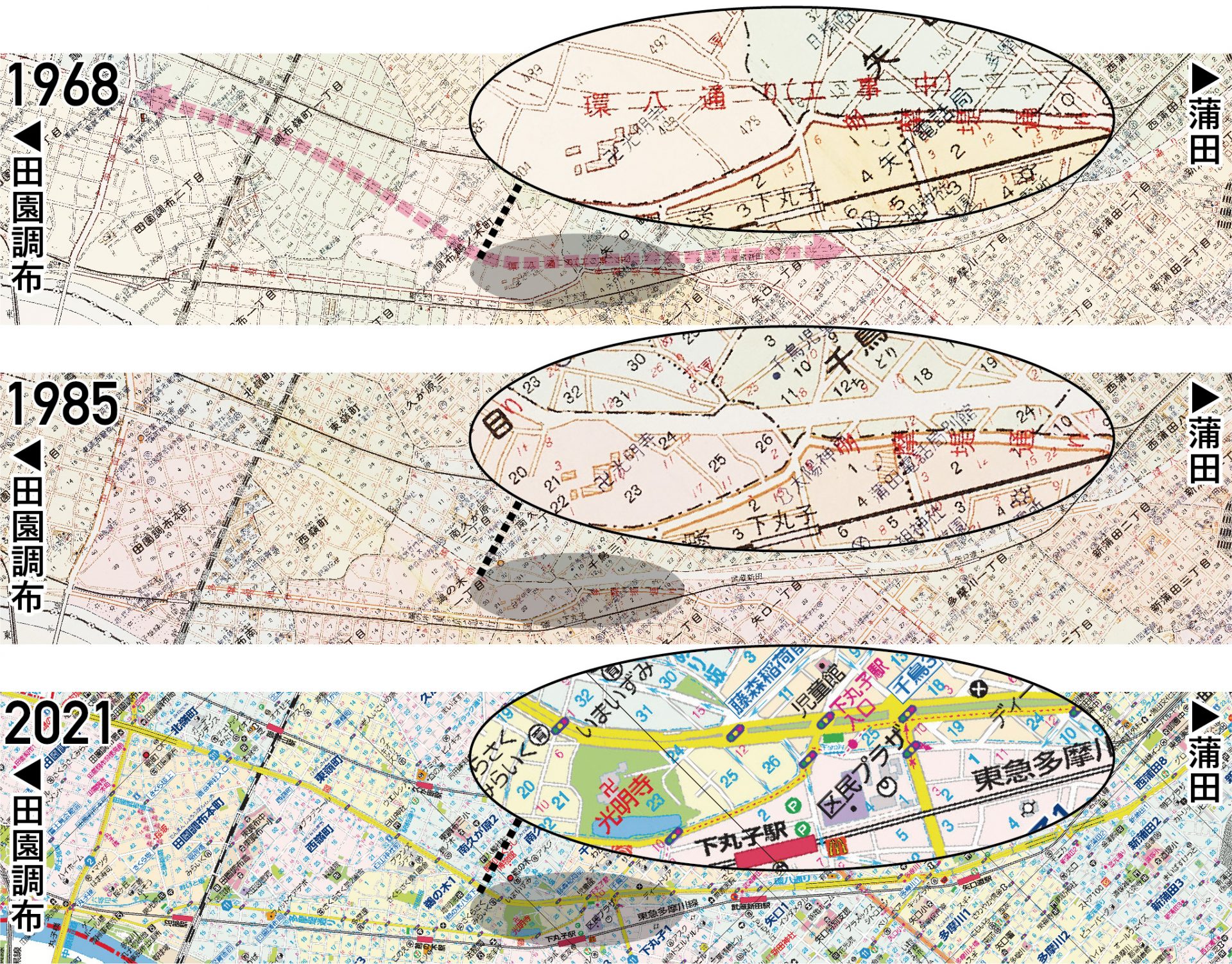

今や交通網が整ってきましたが、1968年の地図を見てみると環八通りができていないんですよね。第二京浜(国道1号)から第一京浜(国道15号)の間までしかない。大動脈が作られている途中です。

少年B:

この時代の物流がどうなってたのか、気になりますね……。1985年になると環八ができて、だいぶいい感じになります。

今和泉:

ただ、光明寺のところを見ると環八が欠けています。現在は拡幅済みですが、歴史あるお寺の敷地に道路を通すのは大変だったのかもしれません。お寺って地元の人たちの精神的支柱にもなるので、削るのは慎重になるでしょうしねぇ。

少年B:

そう考えると、GHQによる穴守稲荷神社移転がどれだけすごいことだったのかがわかりますね。占領下だからできたことなんでしょうけど。

今和泉:

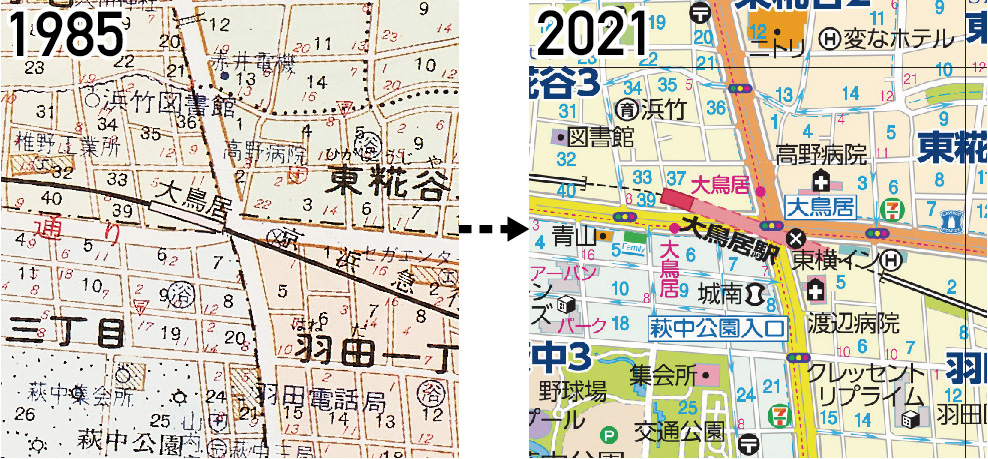

あとは、環八通りだと大鳥居駅に注目してみてください。85年の地図は、線路が十字路につっこんでいませんか?

少年B:

ほんとだ。普通なら立体構造と考えるところですが……。

今和泉:

この時代は十字路のど真ん中に踏切があったんです。電車が通ると、どっちの道路も止まるという。第二京浜の踏切ですら大渋滞の原因になっていたので、想像できませんね……。

▲1985年の大鳥居駅。環八通りと産業道路の真ん中を線路が通っていた。交通のネックを解消した立体交差化事業は鹿島建設JVが施工したそうだ(出典:鹿島建設株式会社)

少年B:

率直に言って大混乱じゃん! 京急空港線が立体化して本当によかったです。

第二京浜の踏切っていうと、駅伝の名所だったやつですよね。高架化して、踏切がなくなったのは2012年でした。最近のことだと思ってたけど、もう10年以上前なのか……!

※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。